不管是日渐消瘦的慢阻肺病友,还是每天大量咳脓痰的支扩病友,因为疾病的大量消耗,营养补充,特别是蛋白质的补充就变得尤为关键,但蛋白质该怎么补?缺乏更容易感染, 补太多反而加重代谢负担?

本期我们采访到了吉林医药学院副教授石劢。

蛋白质关系免疫力,水肿、腹部膨胀可能是蛋白质缺乏的表现

石老师介绍,影响免疫力的因素和机制多且复杂,即便是健康的个体,年龄不同、生理状态不同,免疫力强弱也不同,营养作为维持生命活动的物质基础,是影响免疫力的关键因素。

蛋白质作为一种宏量营养素,是生命物质的基础,是细胞的主要构成成分。

首先,蛋白质缺乏会导致肌肉组织的流失和肌力下降。蛋白质是肌肉组织的基本构成成分,它们不仅提供肌肉弹性和力量,还参与肌肉的修复和生长。缺乏蛋白质会导致肌肉的分解,造成肌肉质量减少,从而引发肌无力和运动功能下降。

其次,蛋白质是人体免疫系统的重要组成部分。免疫细胞需要蛋白质来合成抗体和细胞因子,以抵御病原体的入侵。蛋白质缺乏会使免疫功能受损,导致易感染疾病,同时也会延缓伤口的愈合和损伤的修复。

蛋白质严重缺乏可引起营养不良,不同于我们常见的因为能量摄入不足而引起的干瘦型营养不良,这些患者会出现因为血浆胶体渗透压下降,组织液、组织间液的生成大于回收,发生水肿型营养不良,典型的特征就是,水肿、腹部膨胀、皮肤黏膜苍白、皮下脂肪减少、毛发脱落等,预后往往会更差。

鸡蛋、牛奶没少吃,蛋白粉也天天喝,怎么还是不见效?

石老师介绍,碳水化合物、脂肪、蛋白质作为三大产热(提供能量)营养素,碳水化合物和脂肪有节约蛋白质的作用,为什么这么说呢?在碳水化合物和脂肪为身体供能产热之后,蛋白质才不至于全部去参与能量的生成,能更好地去发挥其他的重要作用。也就是说,如果你的碳水、脂肪摄入不够,蛋白质会优先发挥产热的功能。

但我们摄取蛋白质,让优质蛋白进入身体是为了让它去发挥更高阶的作用,去维护我们的身体组织器官、参与新陈代谢、调节机体的免疫功能、合成瘦组织、促进伤口愈合等。

所以,想更好地让蛋白质发挥作用,碳水、脂肪的摄取就必须得跟得上,不能说蛋白质好,我们进食就只吃蛋白质,疯狂补蛋白粉,而忽视了其他能量的来源(碳水化合物、脂肪)。能量摄入不足时,蛋白质会先发挥产热作用,浪费了它原本的价值。而且,蛋白质最终的代谢产物是含氮产物,一味地补蛋白也会给肝肾代谢增加负担。

蛋白质也分好坏?吃多少合适?市面上的蛋白粉如何选择?

石老师介绍,对于蛋白质的补充,天然食物一定是第一位的,食物中的蛋白质消化吸收利用率也很高,像鸡蛋、牛奶、鱼肉、禽畜肉、大豆等,都含有丰富的优质蛋白质,而且食物中的营养相对全面,除了蛋白质,还能供应我们身体所需的很多营养成分。

对于普通人来说,每天应摄取的蛋白质的量是每公斤标准体重的(1.0-1.2)克,也就是,比如你50公斤,那你每天需要摄取蛋白质(50-60)千克,饮食结构合理,通过食物获得不成问题。但对于有慢阻肺病或者支扩的患者来说,指南建议要给到每公斤体重的(1.2-1.7)克蛋白质,肿瘤患者可以给到每公斤体重的(1.5-2.0)克,这个时候单靠吃饭或者营养补充剂就不容易达到了,勉强加大进食量对患者也不现实,甚至会加重喘憋及代谢负担,除了注意增加三餐的食物营养之外补充蛋白粉就变得格外重要。

目前市面上的蛋白粉产品,从来源上分动物蛋白(乳清蛋白为主)和植物蛋白(大豆蛋白为主),从提取方法上又分为分离型蛋白粉和浓缩型蛋白粉。乳清蛋白是从牛奶中提取的蛋白质,消化吸收率高,对胃排空影响较小,更容易被人体所吸收利用。选取蛋白粉时,要先看食品标签(食物成分表),如果单纯选择蛋白粉,除了看来源,更要关注的是纯度(即100克当中含蛋白质的克数),对于不能从食物中获取足够蛋白质的朋友可以酌情选择。

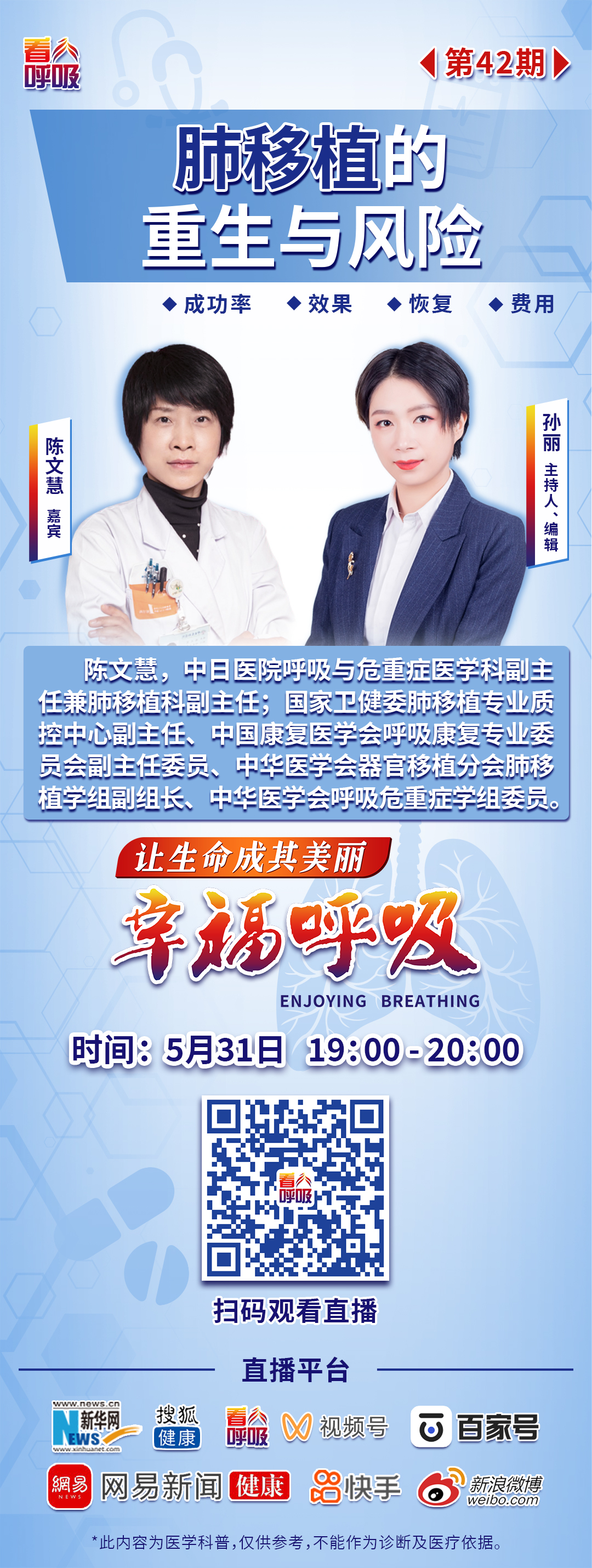

本周三(5月31日)晚7:00,我们邀请了中日医院肺移植科陈文慧主任做客《幸福呼吸》--让生命成其美丽科普直播间,一起来聊聊“肺移植的重生与风险”。本期我们依然会从《看呼吸》公众号、视频号直播间参与投票的观众朋友中抽取四位幸运的观众,敬请期待!

识别上图二维码,进入公众号直播间

还没加入患者群的朋友,也请扫描下方二维码,私信小助手入群。我们将在群内收集大家的问题,为您采访专家,提供一对一答疑,也将为病友们提供一个交流情感,分享经验的空间。

扫码添加小助手,加入患者群交流

专家简介

石劢

医学博士,吉林医药学院副教授,副主任医师。兼任中国中医药信息研究会健康管理与促进专业委员会副秘书长,中国中医药信息研究会生命质量研究分会常务理事,北京医学会临床营养学分会第十届委员会委员,中国健康管理协会临床营养与健康分会理事等。擅长对糖尿病、肥胖症、痛风、高血压、高脂血症、营养不良、慢性阻塞性肺疾病、各类肾脏疾病、神经性厌食、各类消化系统疾病、恶性肿瘤等患者进行个体化医学营养治疗、健康教育及健康管理。承担中国营养学会科研基金1项,院级课题1项。参与国家级、院级课题5项。第一作者发表SCI论文3篇,中文论著30余篇,参编参译医学书籍8部。