在日前《看呼吸》的“如何让呼吸康复提升你的肺功能”科普直播节目中,我们请来了“半肺人”李先生,他为大家讲述了因呼吸康复而重生的经验。有一个教训他一直反复强调,由于过度训练而导致了急性加重。在节目播出过程中,出现了很多留言,许多患者迫切地让专家直接教具体的训练方法,但这恰恰体现了一个很大的误区。

中日医院呼吸中心副主任赵红梅特别强调,“呼吸康复的训练方案必须根据每个人的病情设定。康复前首先要做专业评估,随便教患者一个运动方法可能会存在很大的危险性”。赵主任的坚持意味着什么?为什么不评估锻炼有危险?评估到底有什么用?怎么评估?

不经评估的运动有危险,评估的作用是找到每个人的真实承受能力

赵主任的患者李先生本来在呼吸康复下病情日渐好转,当看到自己的状态越来越好时就给自己加大了运动强度,蹬自行车、练训练器全上了,没有按赵主任的方案去运动,结果没过多长时间就出现了发烧、咳黄痰等急性加重的症状并再次住院了。其实评估最大的作用就是要找到每个人的真实承受能力,只有在这个承受范围内运动才是安全的。

大家可能关注到每年跑马拉松的时候都会有年轻人猝死,就是因为有些人可能并没有意识到自己身体的不舒服,但其实身体已经发生了一些潜在的变化,最终酿成悲剧。尤其是对于有肺大泡的人来说,不恰当的运动就有可能造成肺大泡破裂形成气胸,这是非常危险的。另外,每个人的最佳运动心率是不一样的,医生经过综合评估之后才能最终确定患者运动时的最佳心率,如果没有经过评估,不知道自己心率的危险值是多少就贸然开始运动,有可能造成心律失常甚至猝死。

呼吸康复没有万能公式,评估就是找出每个人的最薄弱环节

在赵主任的患者中,有很多人十几天就能感觉到呼吸康复的效果,这就源于他们执行了最适合自己的运动方案。赵主任强调“所有人的方案都不一样,没有哪两个人是完全一样的康复方案,就是这个不一样决定了患者能坚持下来”。比如让大家都去跑步,可能一大部分人都不能坚持下来,而医生会根据每个人的病情特点和兴趣爱好等制定个性化的运动方案,只有这样才能更容易看到效果并让患者更好地坚持下来。

任何康复运动方案的制定都是以患者的需求为导向的。比如对于经常气胸的患者如何在运动中避免像剧烈咳嗽这种爆发性的动作从而降低气胸的发生率,还有肺动脉高压的患者如何更好的运动等等。医生的评估是要评估出患者的特点,评估完之后要知道患者最急需解决的问题是什么,然后根据这个问题制定一个呼吸康复方案。如果患者没有力气咳痰,就要针对呼吸肌去训练,如果是上肢无力就要针对上肢制定相应的锻炼方案。

只有在评估之后才能找出患者最薄弱的环节,然后你针对这个薄弱环节制定出适合他的方案。所以每个人的情况都是不一样的,不能将一个和自己心率、血压差不多的人的运动方案来套用。

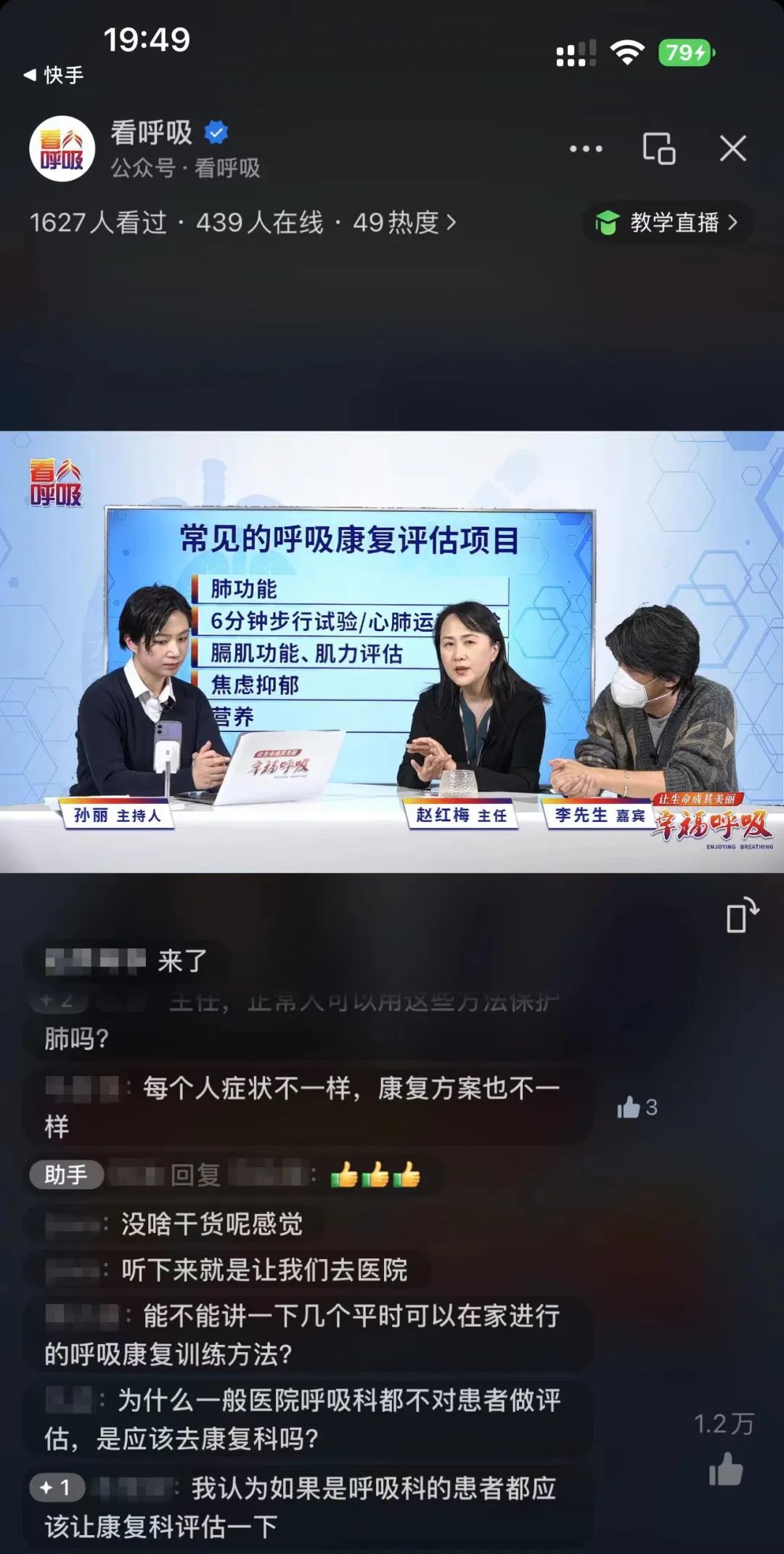

呼吸康复都评估什么?

赵主任建议大家在做呼吸康复之前一定要去医院的呼吸科去做评估。医生不仅要评估患者的运动功能,还要更多更详细地了解患者以往的病史,所以在评估时首先会让患者把既往的病例都准备好。

对患者的基本情况了解之后就要评估目前的状态,比如心肺功能的情况、临床症状、感染情况等。如果患者处于感染的状态,首先就要先控制感染,比如痰比较多的患者要帮他做气道廓清,也就是把痰液先清除干净。另外还会对患者进行运动能力、呼吸困难情况、营养、用药情况的评估等。基于这些评估医生会给患者一个最佳的运动方案。

随着科技的进步,医院也会有一些监控的技术和手段,可以远程了解患者的一些功能和状态,比如根据患者提供的CT、心脏超声等,医生可以基于患者之前的数据去评估一些其他的功能。但赵主任强调远程指导仍不能全面的了解病情,患者的首次评估一定是在医院进行的。

没有基础病的老人可以用这个公式做简单评估

对于呼吸康复来说,所有人都需要评估。但有些人确实没有条件去医院做评估,如果是没有任何基础病的老年人,状态又比较好,可以用心率法评估自己的运动强度,也就是(220-年龄)✖️60%(或80%)。比如一个60岁的老年人用这个公式(220-60)✖️60%(或80%),他运动时的最佳心率就是96-128次/分。但这只是一个简单的估算,并不全面,建议大家还是到医院进行详细的评估。

本周三(2月8日)我们非常荣幸的邀请了中日医院呼吸中心赵红梅主任,一起来聊聊“如何呼吸能让你的肺发挥最大效能?”,敬请期待。

还没加入患者群的朋友,也请扫描上方二维码,私信小助手入群。我们将在群内收集大家的问题,为您采访专家,提供一对一答疑,也将为病友们提供一个交流情感,分享经验的空间。

专家简介

赵红梅

主任医师,教授,中日友好医院呼吸中心副主任;中国医师协会康复医师分会呼吸康复专业委员会主任委员,中国康复医学会呼吸康复专业委员会副主任委员。