大家都知道,能够感染人类的「冠状病毒」目前一共有7种,其中4种只能引起轻微的感冒。另外三种中,有两种是比较可怕的,就是SARS冠状病毒和中东呼吸综合征的冠状病毒。

在2019年12月,武汉陆续报道了一些新型冠状病毒感染引起的肺炎。我在此将《柳叶刀》、《新英格兰医学杂志》发表的三篇文章进行一些解读。再讲一下当前围绕新型冠状病毒肺炎治疗方面,正在开展的一些比较重要的临床研究,给大家介绍一下。以及从后续我们可以开展的流行病学方面的一些研究方面,来谈谈我自己的看法。

近期,中国研究者在《柳叶刀》、《新英格兰医学杂志》上分别发表了多篇有关新冠病毒(2019-nCoV)感染的肺炎的研究文章,内容涉及新冠病毒肺炎的流行病学及临床特征、早期传播方式、疫情的进展情况等。在此对三篇文章进行解读,以了解病例的临床进程、疫情的发展,并有利于指导后续防控。

第一篇文章:中日友好医院的曹彬教授为通讯作者,发表在《柳叶刀》上

背景

2019年12月以来,武汉陆续报告不明原因肺炎,并考虑与具有华南海鲜市场暴露史有关。该市场于2020年1月1日关闭。59例可疑病例是在2019年12月16日至1月2日发病住院治疗,并于12月31日始,陆续转诊至武汉市金银潭医院隔离治疗。其中41例证实2019-nCoV阳性。

病例基本特征

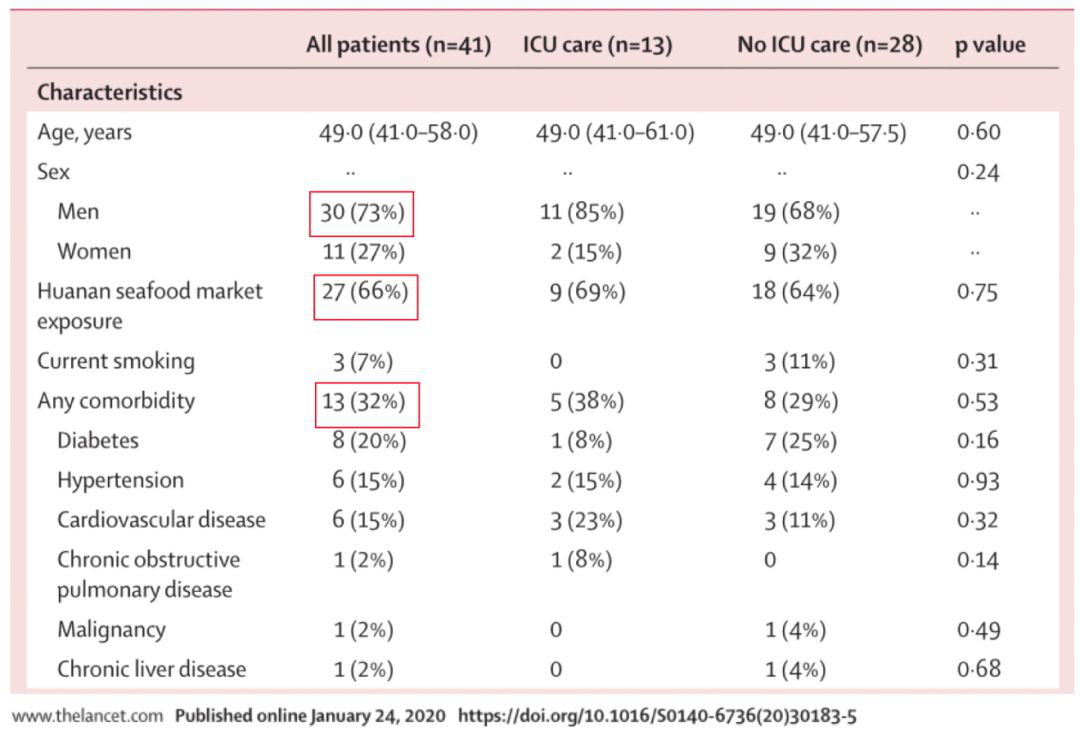

我们对截止至1月2日的41个确诊病例进行分析,他们的中位发病年龄为49岁,无儿童及青少年病例,其中男性占73%,海鲜市场暴露史占66%,有慢性基础疾病者占32%,入住ICU占32%(13人) 。主要的基础疾病包括糖尿病、心血管疾病和高血压。

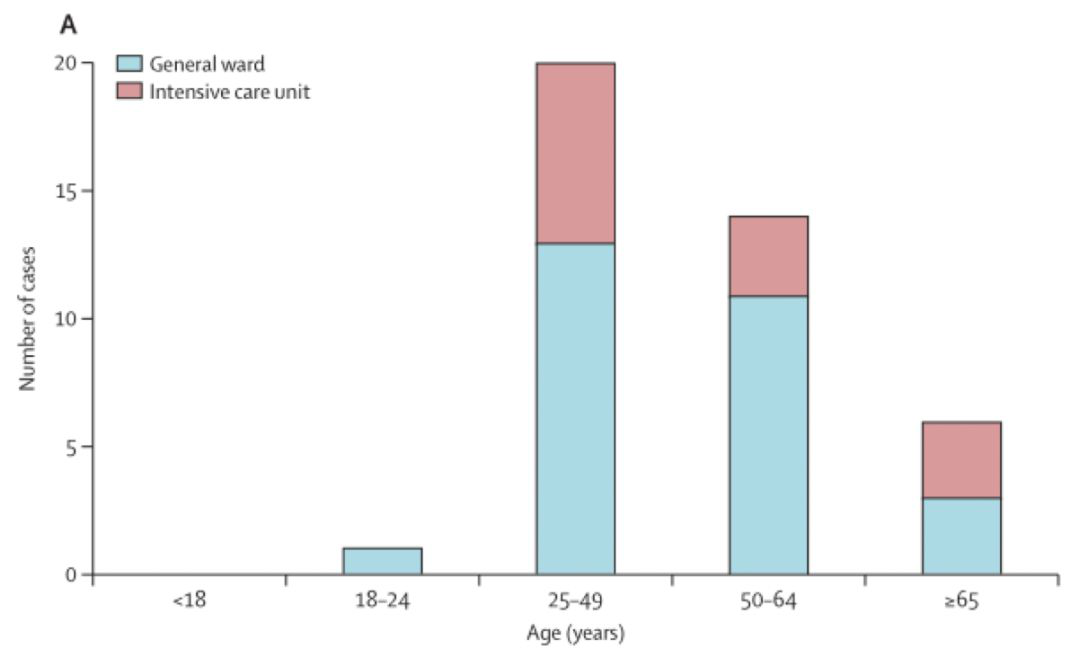

41例患者年龄分布及流行曲线

ICU患者65岁以上高龄患者比例较多(23.1%VS.10.7%) 。从普通病房来看是低龄的患者居多。那么对于在ICU的患者来说,65岁以上高龄年龄患者占的比例就相对要多了。

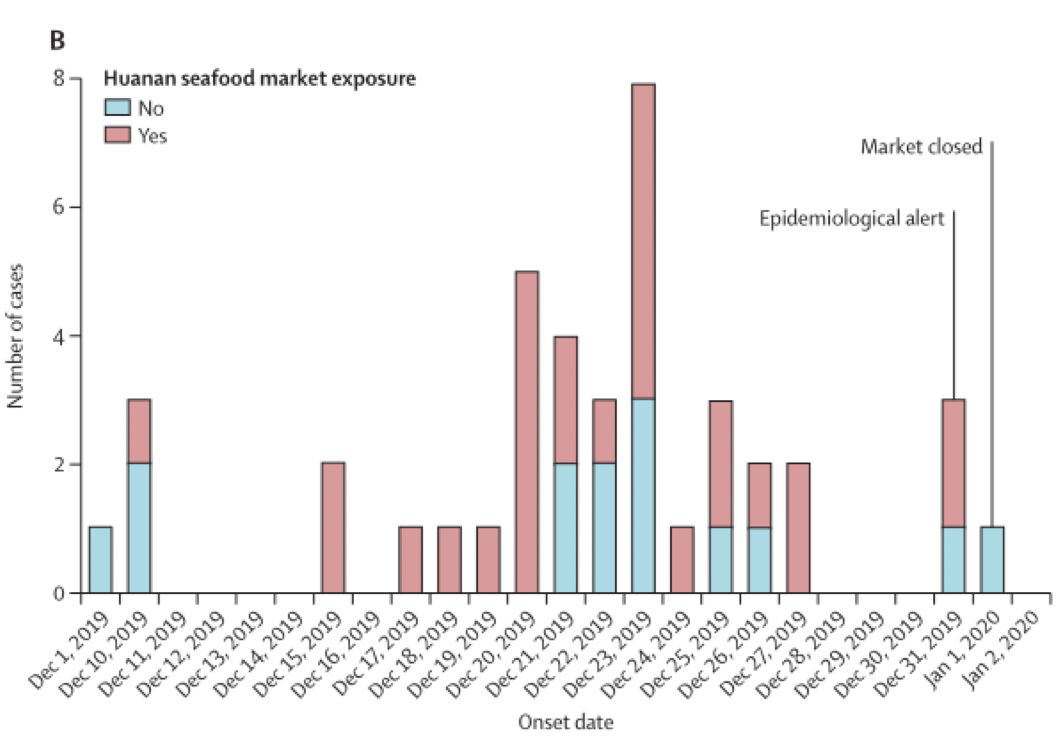

首发病例2019年12月1日发病,其家庭成员无二代病例,首发病例与后续病例无流行病学关联。首个死亡病例是海鲜市场从业人员,因发热、咳嗽7天入院;5天后,其妻子因肺炎入住隔离病房,其否认市场暴露史。我们从流行曲线的最初的4个患者也可以看到,在这最初的4个患者当中,其中有3个没有华南海鲜市场接触史。也就是有依据认为,华南海鲜市场可能并非新冠病毒的唯一的发源地。事实上,《科学》杂志在1月26日刊文也说明了这一个观点。

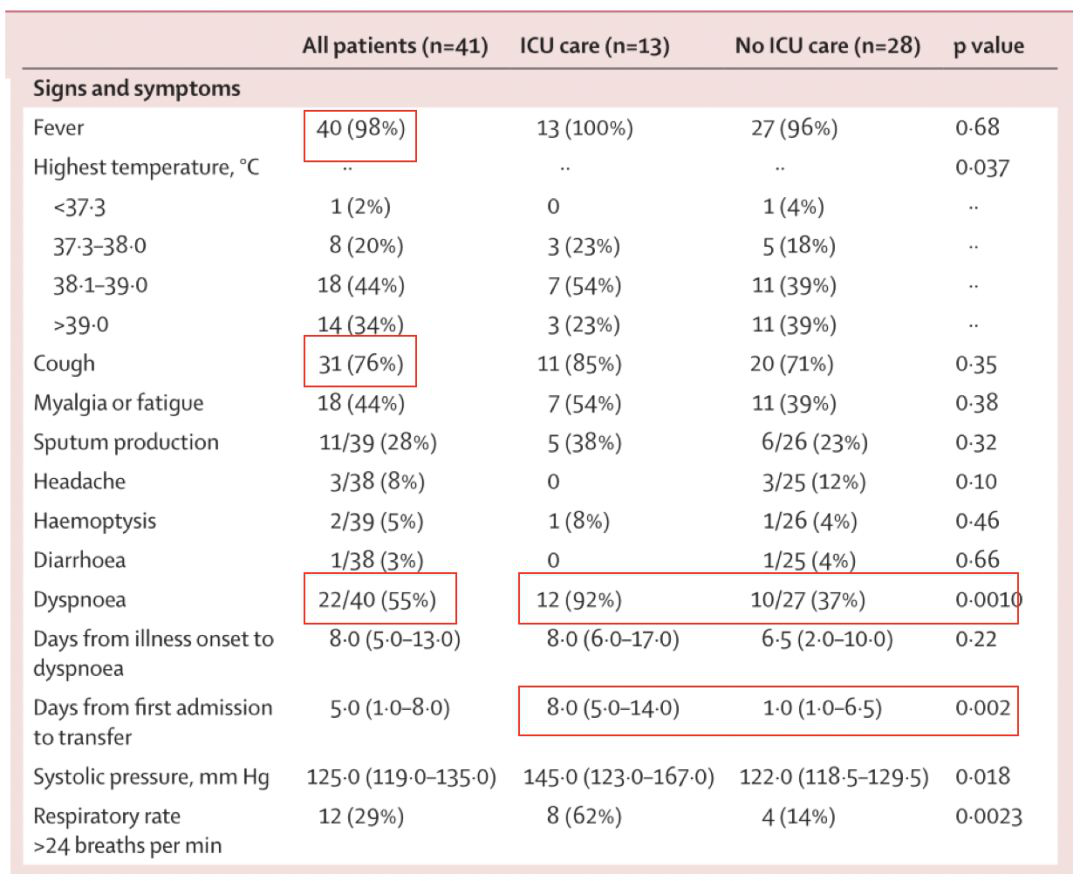

主要临床症状与体征

其中98%的患者都有发热,基本上是以38摄氏度以上的中高热为主,咳嗽的患者占到了76%。发热、咳嗽就是患者的主要的症状。55%患者出现呼吸困难,ICU患者呼吸困难的比例远高于非ICU患者。

从发病从第1次就诊到转诊的时间平均是5天,对于ICU的患者来说是8天,高于普通病房,也提示了由于治疗的延误可能导致病情的迅速进展。另外ICU患者呼吸急促的比例是62%,也是远大于普通病房的14%。

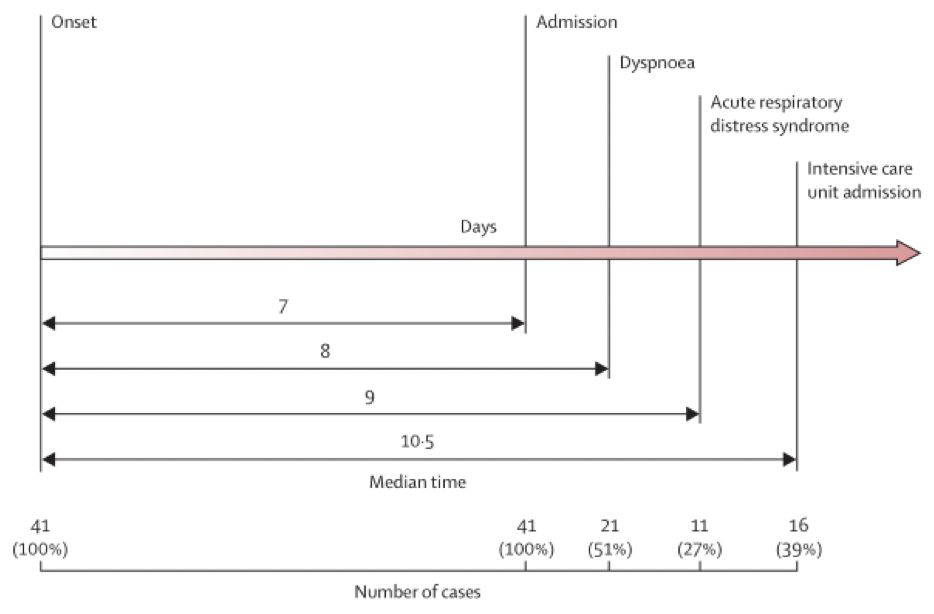

主要进展中位数

从发病到入院中位数是7天,从发病到呼吸困难中位数是8天,从发病进展到急性呼吸窘迫综合征是9天,从发病到入住ICU抢救是10.5天,基本上是每隔一天,疾病就进展到下一个阶段。

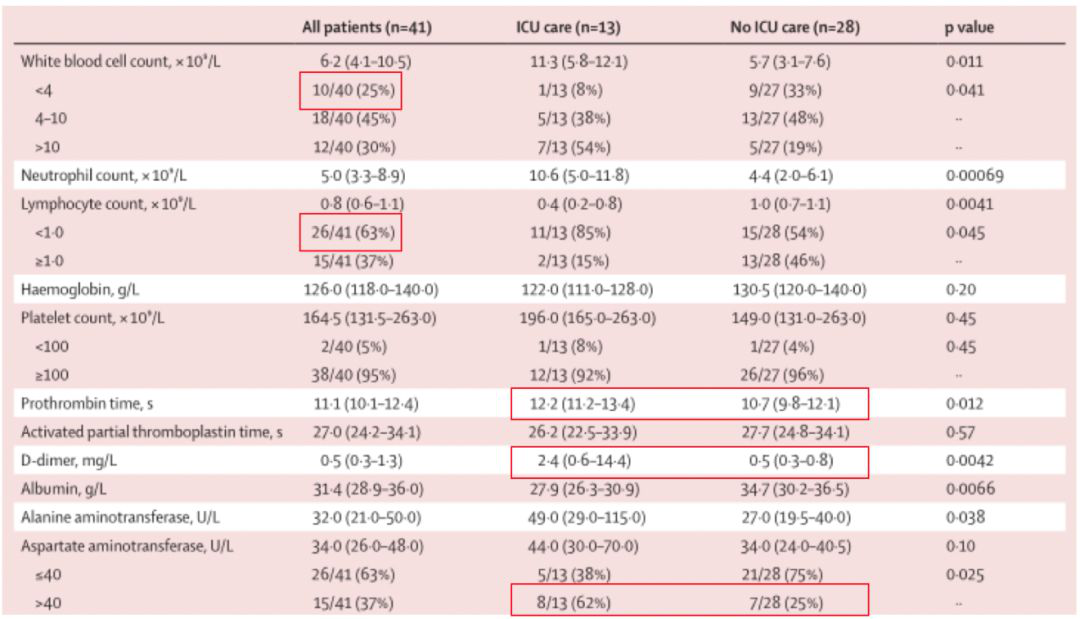

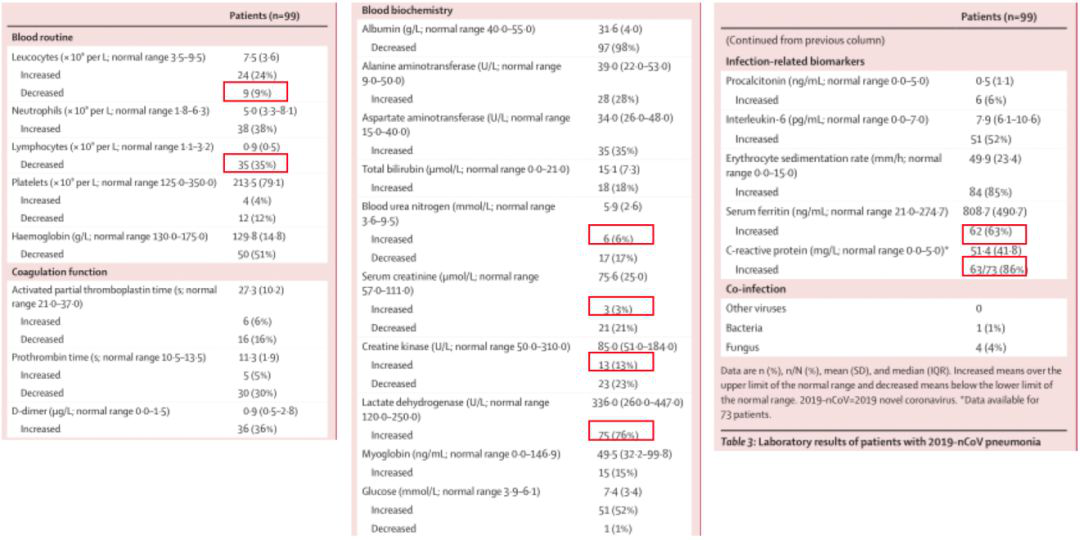

实验室检查

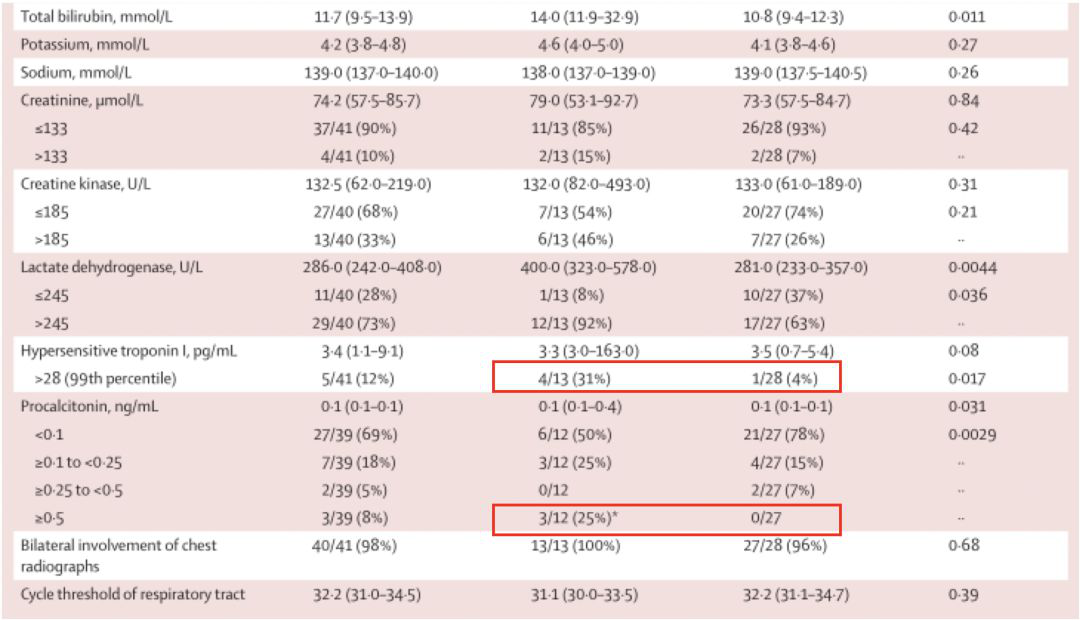

白细胞减少:25%;淋巴细胞减少:63%;ICU患者凝血酶原时间、D二聚体高于非ICU患者;ICU患者天冬氨酸转移酶异常比例高于非ICU患者。说明ICU患者肝功能损害的情况也是更加的严重。另外5个患者出现了肌钙蛋白增高,其中ICU患者有4个,普通病房患者只有1个,都有病毒相关的心肌损伤。从二次感染来看,4个ICU患者出现二次感染,其中3例原降钙素>0.5。

另外这41个患者中,有98%的患者都出现了双侧的肺部的炎症。

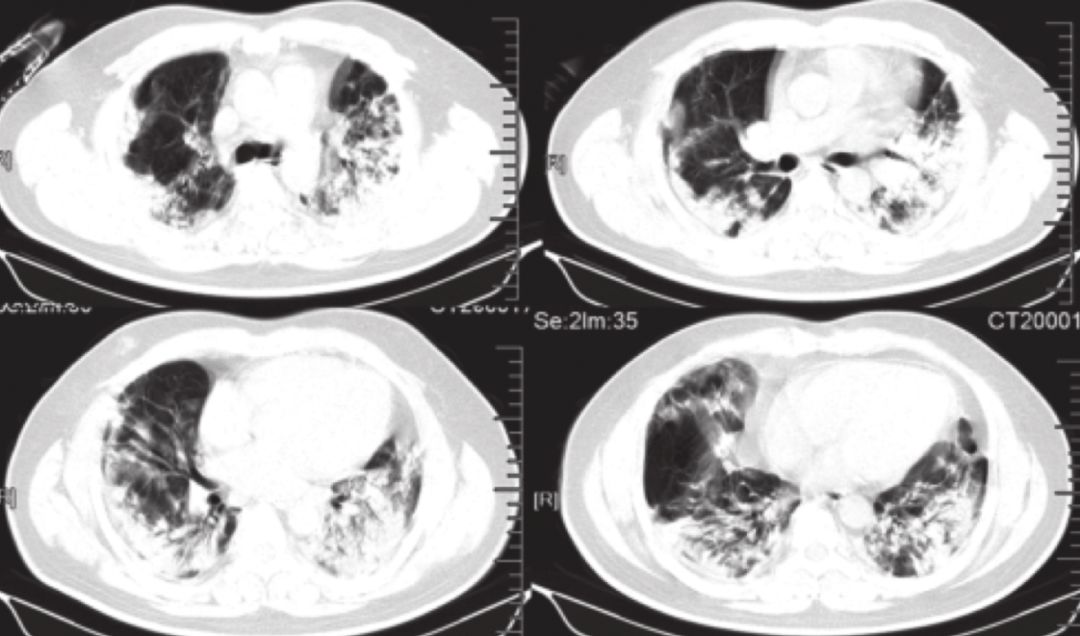

CT影像学的改变

40岁,男性,ICU患者,发病15天时胸部CT显示双侧肺多叶段实变,都是「白肺」。

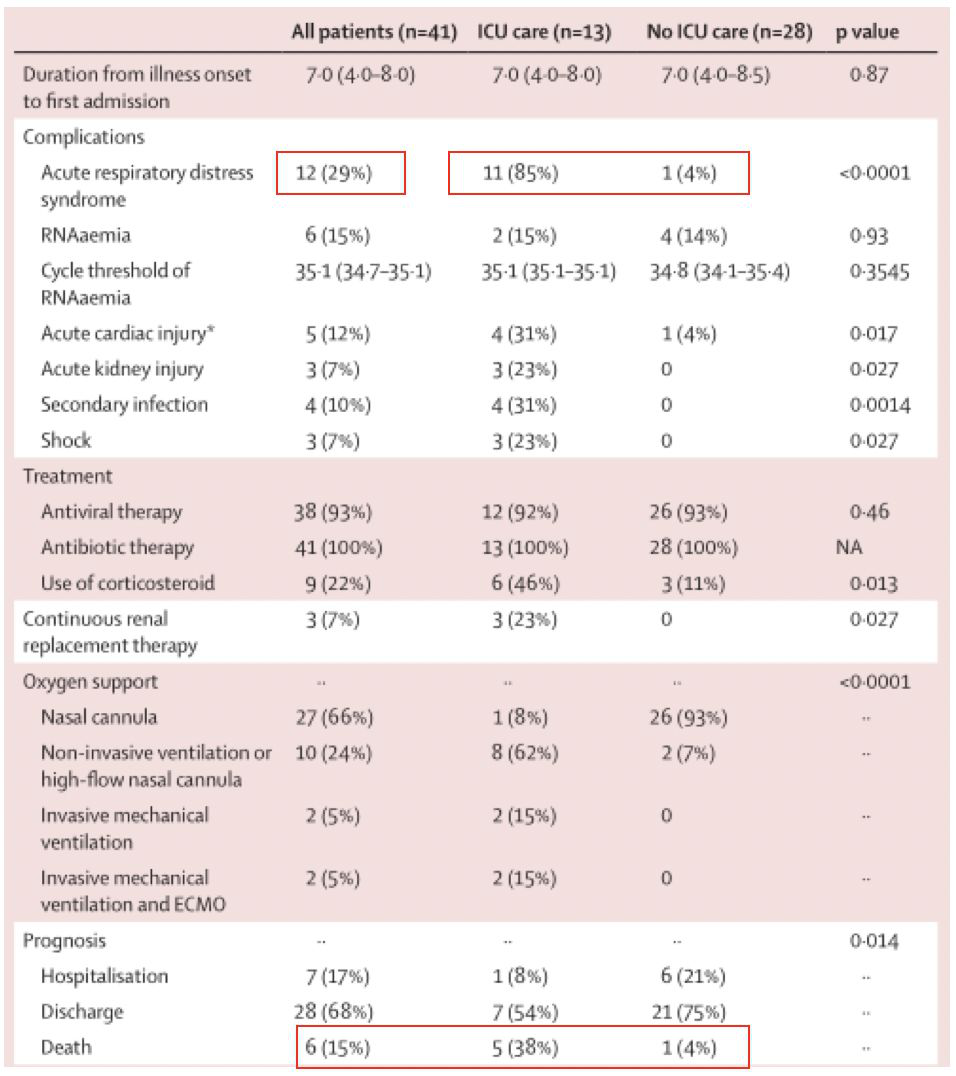

治疗与预后

ICU患者出现ARDS比例远高于非ICU患者(入院至ARDS最短只有2天),38个患者接受奥司他韦抗病毒治疗(口服,75mg,2次/天)。9个患者接受了甲强龙治疗(40-120mg/天) 。

出院标准:退热10天,肺部影像学改善,上呼吸道样本病毒阴性。

总体病死率为15%。

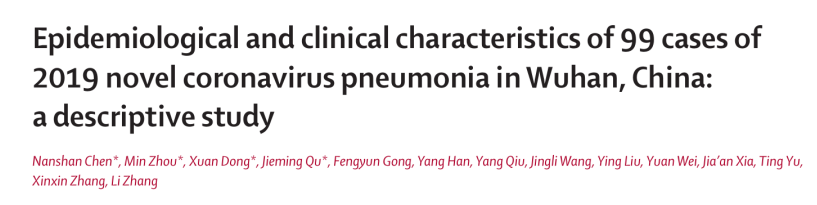

第2篇文章:武汉金银潭医院和上海瑞金医院合作发表在《柳叶刀》上

患者来源为2020年1月1日~1月20日在武汉金银潭医院隔离治疗的99例确诊2019-nCoV感染肺炎患者。

其中49人(49%)有华南海鲜市场暴露史,其中47人为海鲜市场从业人员,2人在市场购物过;无医务人员发病。

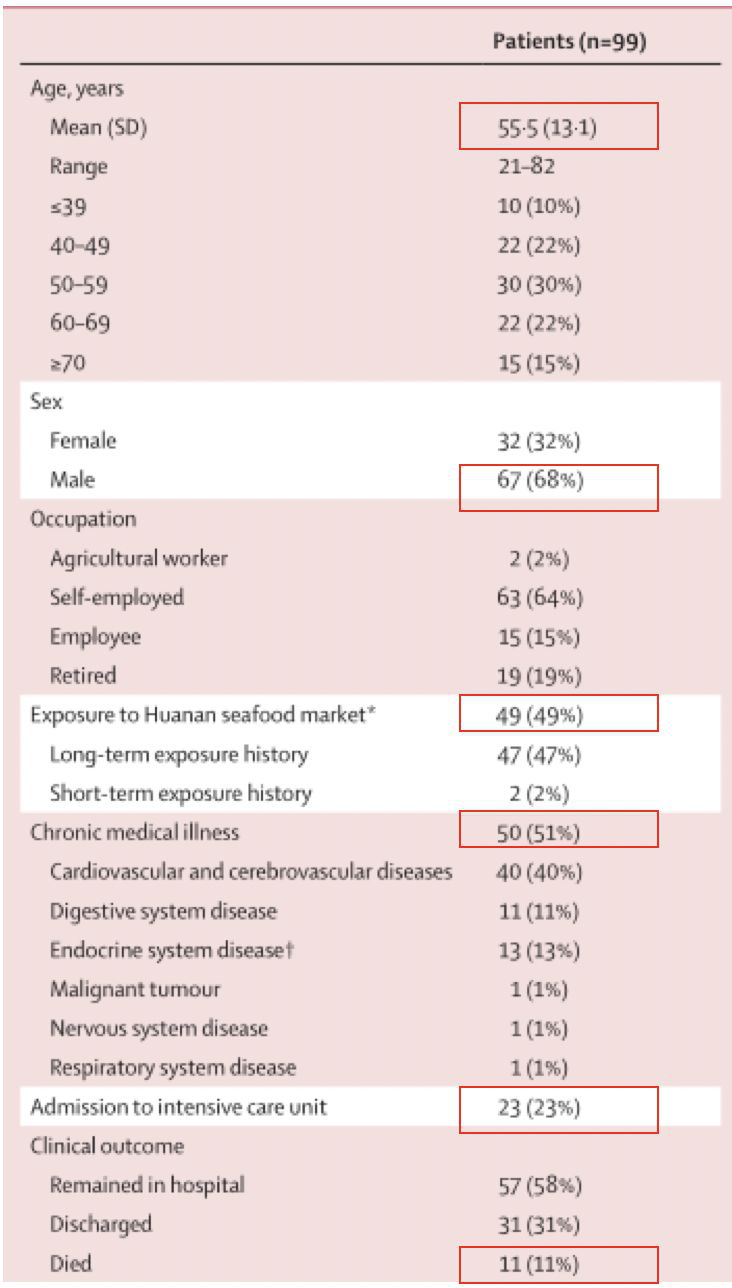

患者平均年龄55.5岁,男性占68%,其中有慢性基础疾病者占51%,高于上一研究(32%)。入住ICU者占23%,低于上一研究(32%),病死率为11%,低于上一研究(15%)。

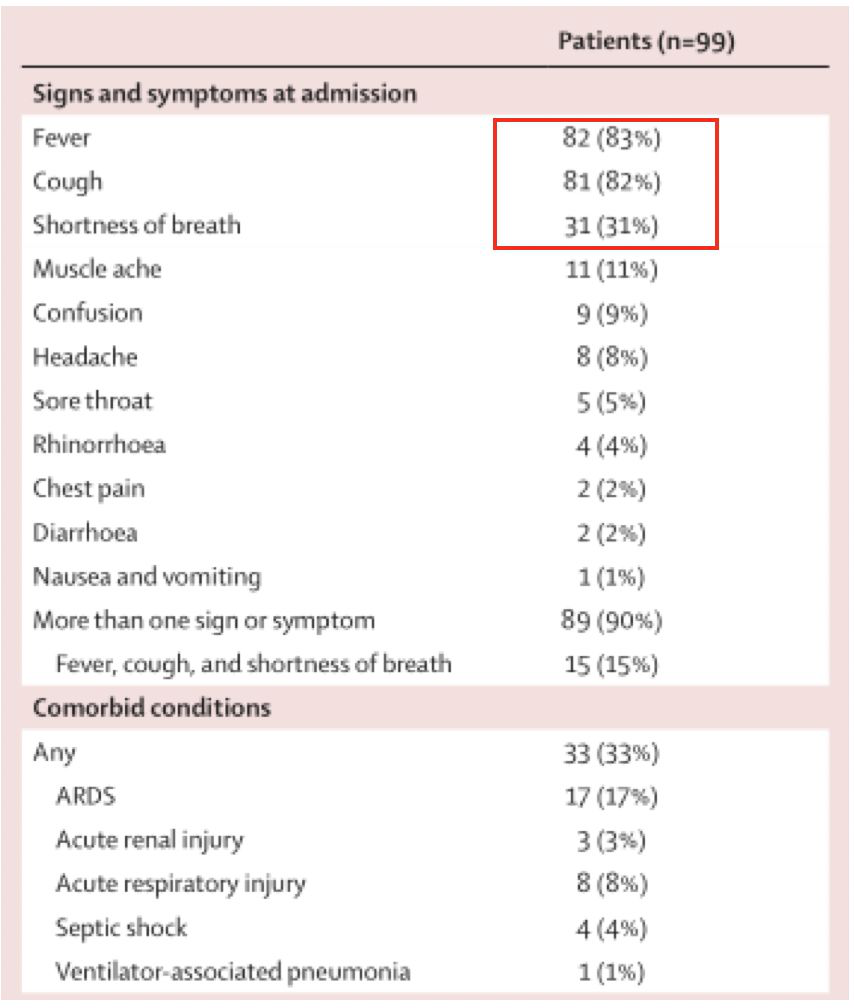

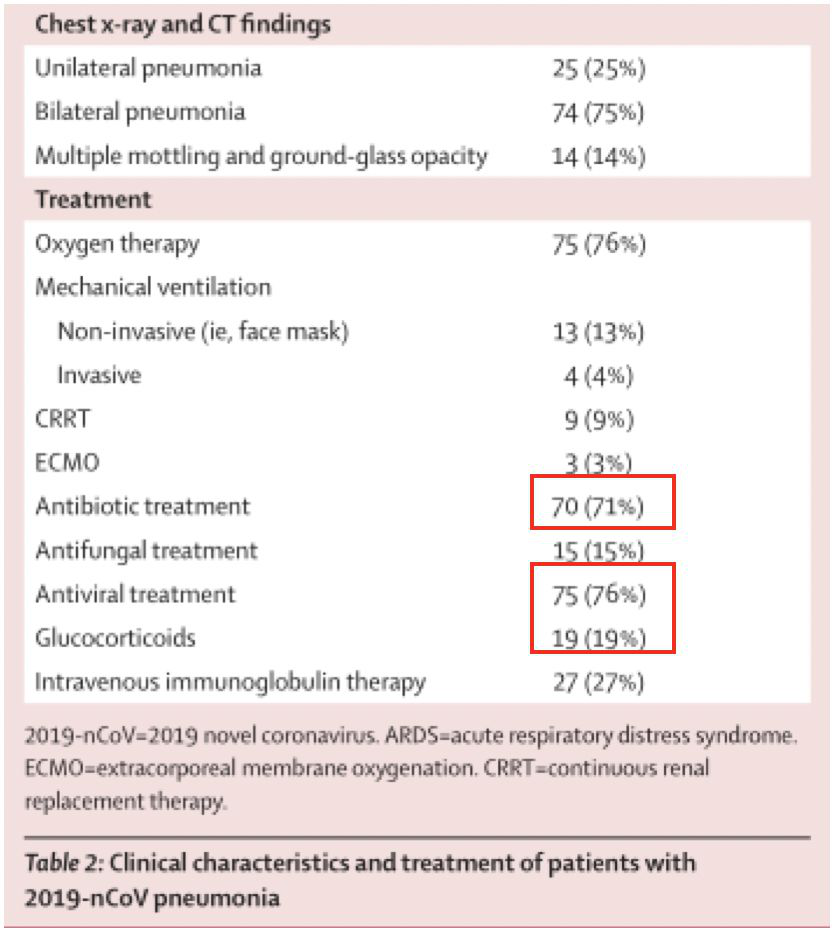

临床症状与治疗

主要症状为发热、咳嗽、气促,15%患者同时有以上三种症状,17%患者出现ARDS,低于上一研究(29%)。而且从肺部影像学来看,出现双侧肺炎的比例是75%,也是低于前一个研究的。

采用抗菌、抗病毒、激素治疗比例分别是71%、76%和19%,比上一个研究也是有所降低的。

实验室检查

35%有淋巴细胞减少,9%有白细胞减少;大部分患者有心肌酶谱异常,7例有肾功能损伤,86%有C反应蛋白升高。

而且对于凝血酶原时间和D2聚体来看,D2聚体增高的为36%,凝血酶原减少的为30%,就说明有相当部分的人还是有凝血功能的障碍。从血清铁蛋白来看,有63%的患者都是上升的,提示这部分患者感染的情况也是比较重的;合并其他的病原体感染的很少,只有一个人合并了细菌感染,另外还有四例合并真菌感染。

治疗

76%的患者接受了抗病毒的治疗:奥司他韦(75 mg,2次/天,口服),更昔洛韦(0·25 g,2次/天,静注),洛匹那韦/利托那韦(500 mg ,2次/天,口服)。治疗持续时间3-14天(中位数3天,IQR:3-6)。抗病毒治疗的中位时间是三天。

(在诊疗方案当中,提到过克力芝可以用于新冠病毒治疗,但是它其实有一些副作用,像恶心、呕吐、腹泻、还有肝功能损害。)

71%的患者接受了抗生素的治疗:25%患者使用单一抗生素,45%患者使用联合抗生素,包括头孢类、喹诺酮类、碳青霉烯类等,治疗持续时间3-17天(中位数5天,IQR:3-7)。

19%患者使用甲强龙等激素治疗 治疗持续时间3-15天(中位数5天,IQR:3-7)。

从氧疗方面来看,有13个病例使用非侵入性机械通气4–22天(中位数9天,IQR 7–19),4个病例使用侵入性机械通气3–20天(中位数17天,IQR 12–19),9个患者接受持续性血液净化治疗,3个患者接受了ECMO。

预后

至1月25日,31个(31%)患者出院,11个(11%)患者死亡。

第一例死亡病例:61岁,男性,无既往慢性病史,有长期抽烟史。患者转诊至金银潭医院时诊断为重症肺炎和ARDS,入ICU,给予气管插管呼吸机治疗,后发展为严重呼吸衰竭、心力衰竭、脓毒症,于入院11天因心脏骤停死亡。

第二例死亡病例:69岁,男性,无既往慢性病史,有长期抽烟史。患者转诊至金银潭医院时诊断为重症肺炎和ARDS,入ICU,给予机械辅助呼吸、抗感染、体外膜氧合,低氧血症持续未纠正,入院第9天,死于严重肺炎、脓毒症休克、呼吸衰竭。

这二位患者从发病至机械辅助呼吸分别为3天、10天,短期内均出现多重器官衰竭,死亡与MuLBSTA 评分(一种病毒性肺炎死亡的早期预测模型)一致。

其余9例死亡病例中,8例有淋巴细胞减少症、7例有双侧肺炎、5例为60岁以上者、3例有高血压、1例为重度抽烟者。

第3篇:中国疾控中心发表在《新英格兰医学杂志》关于流行病学的文章

其实在2003年SARS后,我们各级疾控中心都建立了不明原因肺炎的监测系统。

2019年12月29日,通过这个系统,武汉报告了4例不明原因肺炎病例,流行病学调查显示均与华南海鲜市场有关。2020年1月3日,疾控中心制定监测方案以提升发现潜在病例(NCIP)的灵敏性:发热、有肺炎影像学证据、白细胞计数低或正常、淋巴细胞计数低,按标准临床指南给抗菌治疗3-5天症状无改善;疑似病例符合全部4条,或符合前3条且与华南海鲜市场有流行病学关联或接触过类似症状患者。

本文共纳入12月8日至1月21日确诊的425例病例分析。

现场流行病学团队对发现的疑似病例与经实验室检测确诊病例进行现场调查,调查对象:感染者、亲属、密切接触者、医务人员;调查内容:临床信息(发病、就诊、住院日期,症状与体征,临床结局),发病前2周暴露史(野生动物、华南市场、其他市场、类似症状患者接触史、去过的地方);

1月18日对疑似病例定义修改(流行病学史):发病前14天内到过武汉或与来自武汉且有发热或呼吸道症状的患者直接接触。

确诊病例:以以下三种方法的至少一种在呼吸道标本中检测出2019nCoV阳性:分离出病毒,RT-PCR至少2次2019nCoV阳性,检测出与2019nCoV阳性匹配的基因序列。

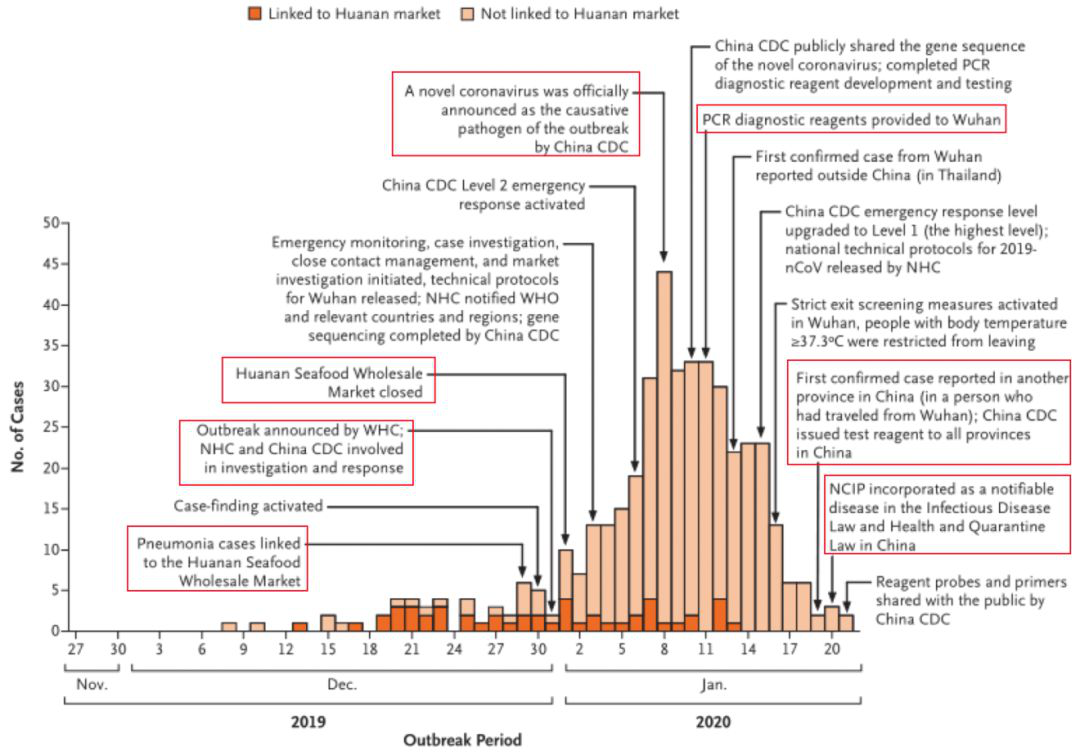

我们来看这个流行曲线,这篇文章显示,患者最早是在2019年12月8日报告的,三篇文章略有不同,但是我们也看到,这里前两个病例也没有华南海鲜市场的暴露史。在12月29日,发现患者是和海鲜市场是有关联的。在12月30日启动了病例的监测,12月31日宣布了爆发的疫情,并且开始流调,在2020年1月1日关闭了华南海鲜市场,在1月3日启动了紧急的监测,并对密切接触者开启留观管理,以及通过市场调查制定了技术指南并下发,将疫情通报了WHO和相关的国家。

另外,中国CDC也完成了病毒的基因测序,1月6日启动了公共卫生事件II级应急响应。在1月7日正式宣布新型冠状病毒是这次疫情的病原体,1月10日,中国CDC共享了基因序列以及诊断试剂,完成了PCR的诊断试剂研发,在1月11日把诊断试剂提供给武汉。1月13日,首次在中国以外报告患者——泰国有一位武汉的出境旅游的人员发病。

1月15日,中国CDC就宣布启动公共卫生事件I级应急响应,1月16日在武汉严格筛查人员外出,限制体温大于37.3摄氏度的人员离开武汉。1月19日,首次证实在中国其他的省份也出现了确诊病例,1月20日,宣布纳入乙类传染病、按甲类传染病进行报告管理,1月23日,武汉进行了封城。

回到刚刚看到的流行曲线图,从流行曲线上来看是有下降的,但曲线下降其实是由于近期发病病例未确认,以及病例诊断和报告延迟。另外,多数早期病例均有华南市场暴露史,从12月底始,与市场不相关的病例呈指数增长,但是从12月底开始,和海鲜市场不相关的患者就呈现了指数的增长。

所以,病毒到底是怎么来的?也有推测认为,病毒通过宿主动物在12月之前就进入了华南海鲜市场,并已经传染给人,但是被感染者不一定有很严重的症状,所以并没有受到注意,也就在不知不觉中把病毒传给了其他貌似跟华南海鲜市场毫无关系的人。

1月26日,中国疾控中心病毒对武汉华南海鲜市场的585份环境样本进行了检查,其中33份样品检出2019-nCoV核酸。认为2019-nCoV的来源是华南海鲜市场销售的野生动物。《柳叶刀》还发表过一篇关于基础研究的文章,在12月26日到1月7日之间收集9个患者中,有8个都是跟海鲜市场有关的,唯一一个没有关系的也居住在海鲜市场附近的酒店,也有可能是直接从海鲜市场感染的病毒。在对所获得的病毒基因序列进行比较后,发现它们有99.98%的同源性。

如果我们能够把患者身上的病毒基因和市场中检测出来的病毒核酸序列进行比对,发现它们的同源性高的话,就是个比较好的证据,证实这个病毒是由海鲜市场为起源,传到其他人群当中。

病例基本特征

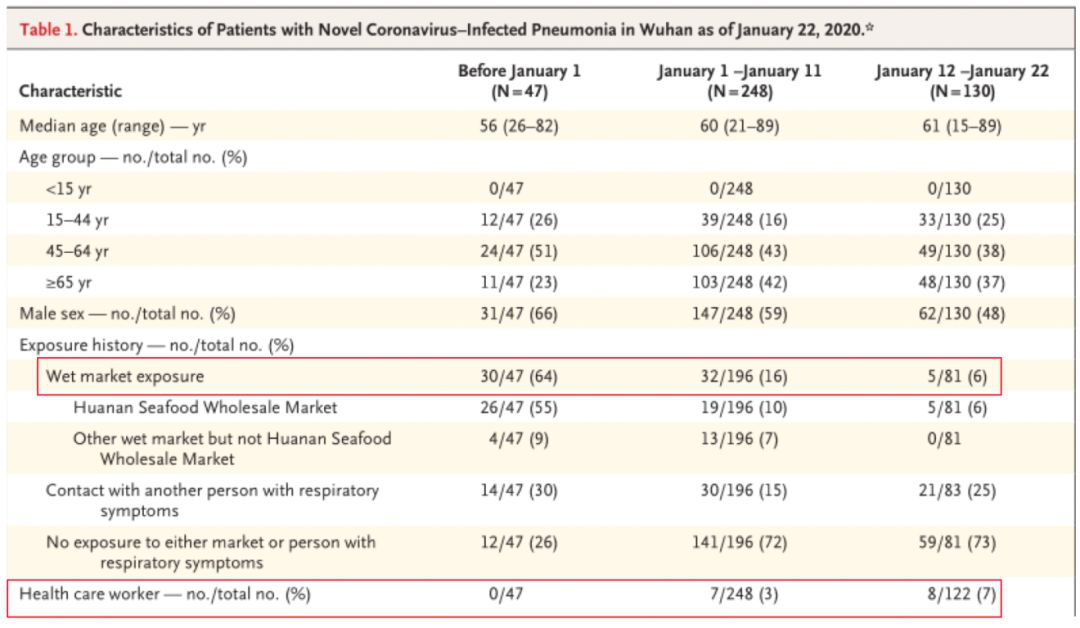

这里分为了三组,一组是1月1日以前发病的,在武汉海鲜市场关闭以前。另外还有从1月1号到1月11号下发检测试剂到武汉这一段时间,还有从1月12日到1月22日,分为三个阶段。

从这里面我们看出,男性患者比例逐渐减少,可能是在海鲜市场从业人员中男性居多、年龄相对较低,后来疫情逐渐扩散到社会,老年人、女性受到感染的机会升高了。也可以看出,与华南市场有关的患者实际上是逐渐减少的,也提示感染人群最初集中在该市场,后逐渐扩散。在《柳叶刀》第1篇41个患者中该比例是66%,其后99个患者中比例降为49%。另外出现了15例医护人员感染。

流行特征

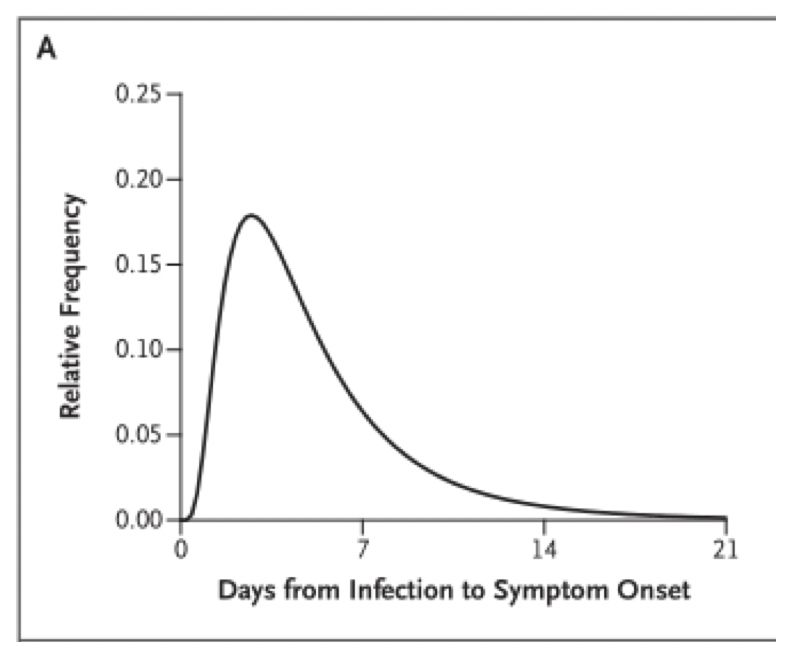

平均潜伏期:对10例确诊病例的暴露数据估计,平均为5.2天(95%CI:4.1-7),第95百分位数为12.5天(95%CI:9.2-18) 。

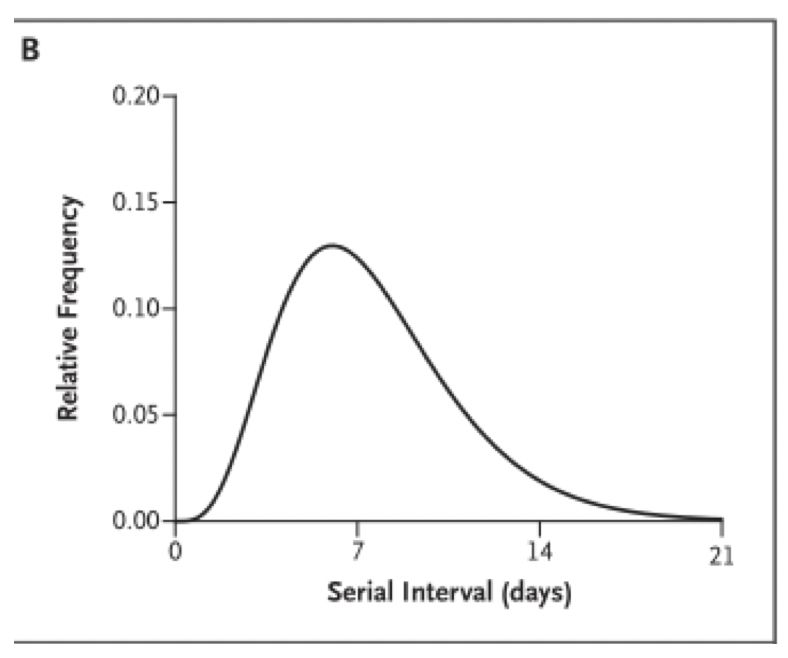

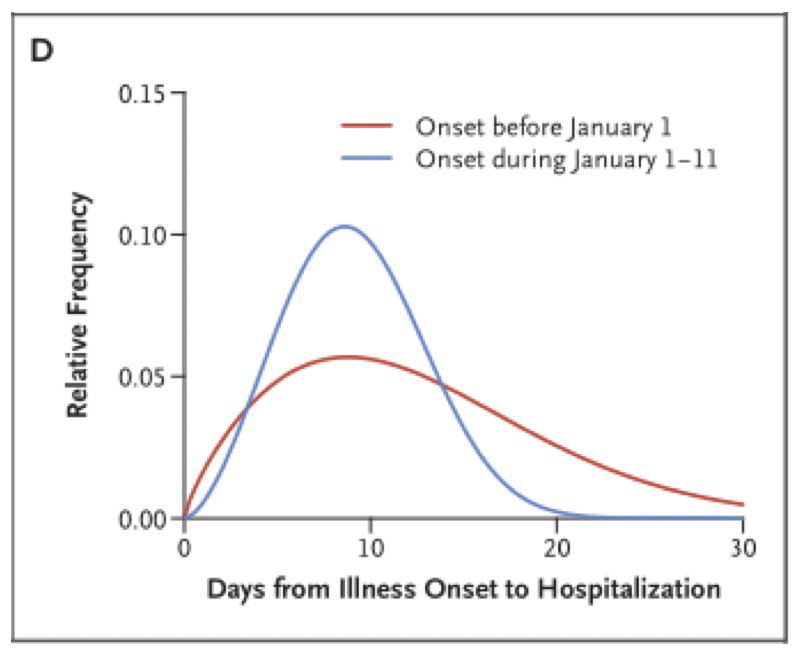

传染间隔时间:对6对聚集性病例估计,平均为7.5 ±3.4天(95%CI:5.3-19),即同一传播链中连续二个病例发病日期的间隔。

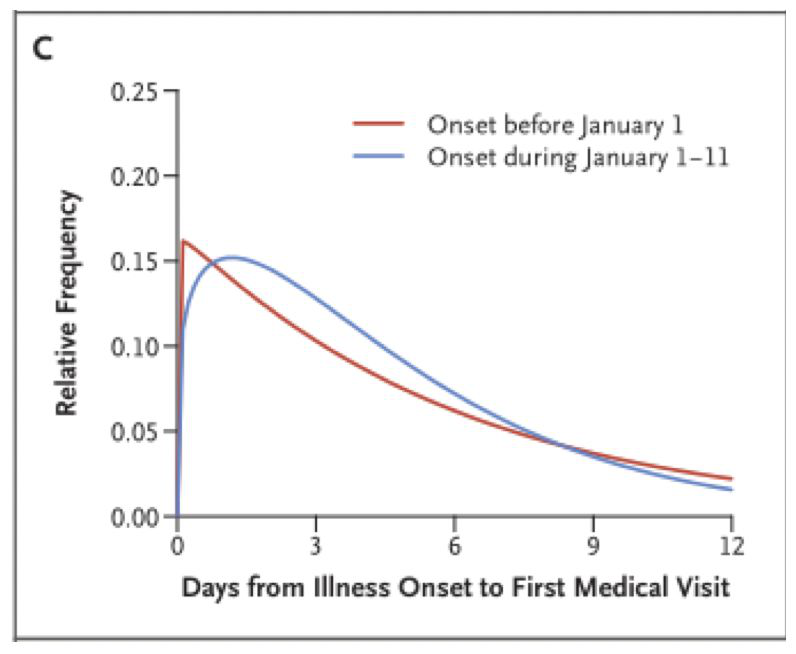

发病至首次就诊间隔期:1月1日前发病的45例病例中,平均为5.8天(95%CI:4.3-7.5),1月1-11日发病的207例病例中,平均为4.6天(95%CI:4.1-5.1) 。

发病至住院间隔期:1月1日前发病的44例病例中,平均为12.5天(95%CI:10.3-14.8),1月1-11日发病的189例病例中,平均为9.1天(95%CI:8.6-9.7)。

聚集性病例分析

绿色部分表示有海鲜市场的暴露,橙色的表示为暴露于其他患者,蓝色的是表示没有明确的暴露。

Cluster2, 5指示病例与海鲜市场暴露无关,但其二代病例与指示病例接触后7.5天发病,应该是受到了其感染。

最早的聚集性病例中,指示病例在12月12日发病,与海鲜市场暴露有关;其密切接触者中,12月19日有二代病例出现,此人无海鲜市场暴露史,提供了「人传人」证据。

病毒传播力

在截至1月4日的流行曲线中,传染病增长率为每天0.1(95%CI:0.05-0.16),传染病倍增时间为7.4天(95%CI:4.2-14)。

基本再生数(R0)估计为2.2 (95%CI:1.4-3.9),当R0高于1,疫情就会蔓延。疫情防控目标就是降其降至1以下,SARS的R0估计值为3,中国(含港台)累计报告病例7747例。

1月4日之前,很多病例没有确诊,所以实际的R0应该高于2.2。目前尚未发现超级传播者,但有医务人员聚集发病报道。在之前的MERS中,韩国1患者在医院急诊科传染给82人,SARS中,香港1患者在威尔斯亲王医院就诊,至少传染给125人。这是我们以前见到的超级传播者。

接下来,我综合上面几篇文章,谈一下个人认为的疫情控制关键策略

对传染病来说,无非是隔离传染源、切断传播途径和保护易感者。

首先是隔离传染源,轻症患者、疑似患者、无法排除的发热患者隔离治疗,确诊患者的密接隔离留观,目前无症状感染者的发现与管理也是难点,他们是潜在的重要传染源。

在切断传播途径方面,大家现在也都知道,呼吸道飞沫传播、接触传播是新冠病毒的主要传播途径,那么号召大家在公共场合都要戴口罩,要保持良好的卫生习惯、勤洗手。对于物体表面,像门把手、电梯按钮可以进行擦拭消毒,也建议公共场所停用中央空调,因为也有可能会通过气溶胶传播。

在保护易感者方面,要关注老年人及有慢性基础疾病者、儿童,目前疫苗还需等待,远水解不了近渴,虽然我们已经得到了病毒毒株,但是还是需要动物实验和临床实验。

再谈谈目前进行的一些临床研究

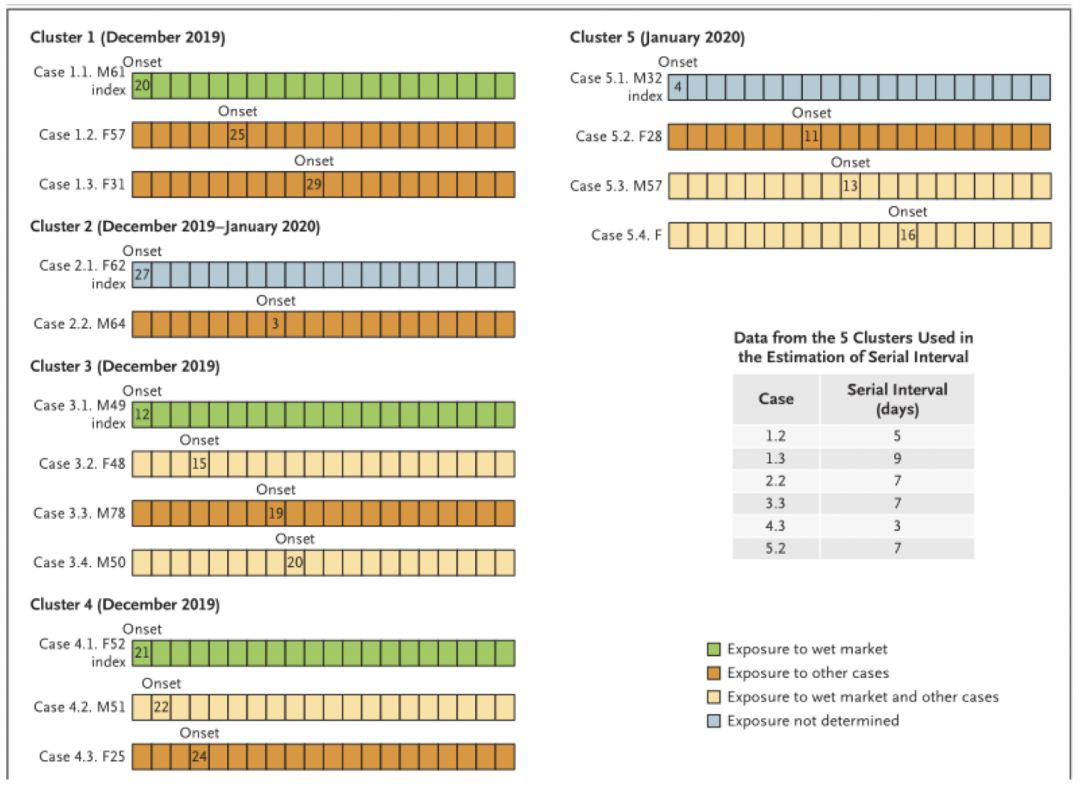

对于临床研究来说主要的是一些观察性研究和实验性研究,我们前面讲的三篇文章基本上是描述性的研究。

我在美国的ClinicalTrials上进行了搜索,涉及以下内容:

1、瑞德西韦对2019-nCoV感染的轻、中度肺炎住院患者的疗效和安全性评价的3期随机、双盲、安慰剂对照的多中心研究

研究开始日期:2020-2-5,研究结束日期:2020-4-27。

预期招募患者:308例(中日友好医院)

干预措施:试验组:第1天,RDV200mg 负荷剂量,第2-10天100mg维持剂量,iv,一天1次;

对照组:安慰剂,用法同上;

主要观察指标:临床治愈时间(以小时计,治疗开始至症状消失,并维持72小时);

次要观察指标:28天内全因死亡,呼吸进展频率,退热时间,咳嗽消失时间,呼吸困难恢复时间,氧疗或无创通气频率,机械通气频率,上呼吸道标本病毒检测阴性时间,病毒载量变化,严重不良事件。

2、比较三种抗病毒药物(盐酸阿比朵尔、奥司他韦、洛匹那韦/利托那韦 对2019-nCoV感染肺炎的效果的开放、前瞻、随机对照研究

研究开始日期:2020-2-1,研究结束日期:2020-7-1

预期招募患者:400例(同济医院)

干预措施:第一组:盐酸阿比朵尔,0.2g,3次/天,治疗2周;第二组:奥司他韦75mg,2次/天,治疗2周;第三组:洛匹那韦/利托那韦 500mg,2次/天,治疗2周;

主要观察指标:疾病缓解率(轻症和重症患者),肺部影像恢复时间。

次要观察指标:退烧率,呼吸症状缓解率,CRP及生化指标恢复率,病毒阴性率。

最后,谈谈我们在流行病学方面也可以做的一些研究

可以开展确诊病例的家庭成员、职业暴露人群(如华南海鲜市场从业人员、医务人员)、社区居民的2019-nCoV血清学调查,以了解不同人群体内病毒抗体水平,并评估流行后人群免疫水平。通过抗体水平来评估流行后人群的免疫水平,有可能在人群抗体都达到了一定的水平、维持在一定的比例、有了一定的免疫屏障,以后,新型冠状病毒可能就会融入到普通的流感中。就像2009年H1N1,虽然当时也造成了大流行,但是从目前来看,其实也就是一个季节性的流感。

还可以开展设计精良的病例对照研究以进一步探索2019-nCoV肺炎发病的危险因素。这就可以帮助我们今后针对这些危险因素科学的进行早期干预,可以减轻发病的一个状况,甚至减少发病以后的一个病情的严重程度。今天我就讲到这里,谢谢大家关注。

讨论与答疑

王一民:谢谢黎教授,其实站在现在流行病的角度来说,我们确实也有更多的体会和感受。我想请问一下,作为北京、上海这两个大城市、做为非湖北地区的防控,我们姑且论第一阶段是武汉封城到今天为止,现已进入第二阶段,我们越发觉得反而防控的难度越来越大了。因为患者的流行病史不特殊、患者的临床表现不特异、患者的影像学特征也不明确的时候,您能给我们一些什么样的防控建议呢?

我举个例子,就在刚刚我在来上节目之前,我们医院确诊了一例患者,这是一位60多岁的男性患者,胆囊癌经过了化疗之后一直在北京居住,他在1月份的时候曾经去过肿瘤医院定期复查,看化疗的效果怎么样,之后患者就开始出现发热,辗转过至少三家医院,患者没有任何流行病学史,影像学也不是我们看到的非常典型的此次肺炎的表现,但是我们仍然把患者隔离观察了,隔离观察了,今天采样就确定了是新冠肺炎。

这样的患者好像管理起来越来越复杂了,我们怎么去识别他?怎么能发现他们?从整体管理上怎么去观察这样的患者?谢谢。

黎健:随着各个大城市陆续复工,也有很多人从外地返回到北上广工作,其实现阶段更重要的一个工作就是要防范这种输入型病例。

就像您刚刚说的患者的情况——辗转多个医院就医,其实他很有可能是在这些医院救治过程当中受到了人际传播。最近天津也有这样的报道,在商场里出现了聚集性的疫情,一位员工在外地进货时感染了病毒,一个顾客在商店里购物,被员工感染,接着顾客又到另外两个店铺去购物,在三个小时的购物的过程中,就完成了被感染到持续感染另外两个人的过程。这个传播速度其实很快的,也就说明了新冠病毒的传染能力还是比较大的。

从北京和上海目前的情况来看,我觉得我们的期待还是乐观的,因为从患者的增幅来看,环比增幅是下降的,也就说明我们前一阶段的工作取得了阶段性的成效。特别是我们患者的确诊是比较快的,从就诊到确诊,基本上一天就可以得到确诊的结果,这样患者就可以迅速的得到隔离、治疗,可以切断传播。

我觉得关键的一个因素,前面也讲到了,我们该如何发现无症状感染者,这倒是值得我们思考的一个问题。因为患者的家庭成员感染的几率相对高一点,也比较好识别,但对于散落在社会当中的一些无症状感染者,如果不一一进行检测,基本上也是很难发现的。

从上海的情况来看,我注意到上海也有报道,在密切接触者中检出了的阳性患者占到了总数的1/3,所以新冠的传播的是蛮复杂的,什么时候我们能够看到疑似患者数得到持续的下降,我们的疫情就会出现很好的曙光。

王一民:我们看到的一些情况,就像您说的「输入性病例」有些是从武汉地区前来,但是目前武汉封城在继续进行中,但对于其他地方而言,输入型的病例是不是也是一个比较危险的问题?

黎健:是的,浙江的疫情也是蛮严重的,就像温州,它的最近的病例数比较高,因为浙江有很多人是在上海工作的,如何对这部分人返回上海后进行管理,确实是存在着一定的难度。

王一民:从流行病学的角度来说,我听到两种声音,一种声音愿意把这次的传染力度用R0值来描述,包括我们所谓的一传几,或者几传几这样的一个情况,但同时,我们也听到一些疾控的老师说,他们更关心的其实是社区发病的情况,单纯的R0值并不能够描述整个疫情的传播的情况,他们更关心的是「种子患者」,就是您描述的无症状患者,或者还没有「发芽」的这些患者,我们先将他观察起来,以社区为单位先集中的观察起来,随时监测每日的情况,关注任何的风吹草动或者蛛丝马迹,这样可能能够更好的控制疫情,而不单纯关注R0这个数值到底多大多小的问题。

黎健:R0其实是基于模型得到的相对科学的估计,但它准确的前提是在于「你能发现所有的患者」,轻症、无症状的感染者是没办法发现的,所以R0的准确性其实也受到了一定的质疑,但是像您说的,如果要找出所有的无症状感染者,现阶段的人力物力是没有办法做到,不可能去对所有的人都去做核酸检测,那么现有的条件只可能是对发现的密切接触者进行很好的监测管理,同时也希望大家能够继续宅在家里,或者少外出,能够寄希望于度过病毒的最长潜伏期后,情况可能相对会有所好转。

王一民:这些应该都是比较实用的招数,就像张文宏教授说的「把病毒闷死」一样,我们再等一段时间,再在家里忍一忍,这样的防控策略都是挺重要的一件事情。

黎健:对,加强自身的防护,口罩要带好,另外是少外出,尽量人呆在家里。这样的话,经过了一个最长潜伏期,再加长一段时间,对于病毒的一个再生、繁殖、传播肯定有很好的控制作用,相对疫情会逐渐的得到控制,希望朝着好的方向发展。

王一民:这是对社会的管理的策略或者建议。那综合性医院总还是要面临收患者的问题,患者还是一个很重要的输入风险。据我了解,很多医院在现阶段最高峰的时候有去控制收治患者的数量、有在管理床位的使用情况,从您的角度,有没有更好的建议,医院收治患者如果不能全人群都筛查,那医院收住院的患者都进行筛查,有没有意义?

黎健:从这方面来讲,现在医院里面门诊量,包括患者就诊、住院患者比前一段时间确实是有很大程度的减少,因为基本上是预约的患者来就诊,门诊量也下降了很多,从我们医院的情况来看,目前来说是对住院患者进行CT的筛查。(王一民:没有采取常规核酸的筛查?)目前没有,因为检测能力有限,并不会对每个没有任何流行病学的支撑的人进行核酸检测。

王一民:除了疑似病例之外,我们可以有固定的隔离病房去收治他们,那些也有发热的,但又不是有明确疑似病例的、符合标准的患者,从您的角度来看,现阶段有没有必要也单开一个病房去管理他们?

黎健:我觉得任何事物都是有利有弊的。如果这些患者有发热但无法排除,如果能很好的管理起来集中收治,对于疫情的控制应该说是有好处的,但是另一方面,对于患者来说,如果这当中混杂着一些感染了新冠的患者,另外一些可能只是普通的感冒,把他们集中到一起后,即使不是是新冠病毒感染,也有可能就因此受到感染了,对患者来说也不大安全的,所以这个事情还是要看医疗资源,在有条件的情况下、在明确诊断的前提下,放到一起治疗是可以的,但是在没有确诊之前,我倾向于还是分开来比较好。

王一民:是。我知道虽然未来整体趋势不太好去预测,但是小一点范围的,对于非湖北的,像北京、上海这样的情况,或者再缩小一点范围,对于我们医院的防控的预测,有没有某个节点能够帮助我们?因为医院总要开张,要收治大量的患者,他总要有一个节点,或者。医院要参考什么来判断是不是可以大规模收治患者了呢?您能够指导一下吗?

黎健:从流行病学来说,如果经过一个最长的潜伏期,仍没有新发的患者出现,或者是新发患者很少的话,基本上可以判断这次疫情得到了控制。我们从武汉的封城时间点来看,1月23号封城,到目前已经过了最长的潜伏期了。目前除湖北以外的一些省份,包括北京、上海,我个人认为疫情的扩散的趋势是趋向于好的,但对于湖北相邻的一些省份,接下来可能还是会面临的一些比较严峻的考验,个人觉得还是会持续一段时间。

王一民:这从侧面告诉我们,至少我们要认清自己所属地区的特点(黎健:大家还是要注重好自己的防护,尽量少外出,这样的话,人与人之间保持足够的安全距离,就可以免受病毒的感染),我们不能单纯去看武汉、去看湖北,一定要结合自己的省份的特点,尤其要与我们属地的CDC和疾控的老师去密切去沟通,去了解动向,甚至于我们缩小到社区范围内了解动向,都有助于我们自己医院的这样的管理。谢谢黎教授,您能不能再用简短的几句话,梳理一下今天您所讲的内容?

黎健:最后希望大家在接下来的日子里面能够注意加强对自身的保护。尽量少外出,外出请一定带好口罩,我们也希望相关部门能够对疑似患者,包括确诊患者的密切接触者能够进行更好的排查、管控、治疗。他们对于我们疫情的控制是非常重要的。应该可以说,我们什么时候能够看到新增的疑似病例持续下降,什么时候我们的疫情控制就达到阶段性的成功。

王一民:感谢黎教授,我们共同去期待。我们每天去关注数据的变化,尤其关注自己身边的变化,但是我作为临床医生,也要时时刻刻警惕在座的临床听课的专家们,您的身边可能就会隐藏一些临床症状不典型、流行病学也越来越模糊的患者,他可能就是我们身边的某些疑似肺炎的患者,所以千万不要放松警惕,即使核酸检测阴性,也要充分的去评估这样的一个情况,至少我们还有临床经验,有专家组给我们指导建议,这些都是非常非常重要的。

专家介绍

黎健

流行病与卫生统计学博士,上海交通大学医学院附属瑞金医院临床研究中心主任医师。先后主持国家「十一五」、「十二五」科技重大专项子课题各1项、上海市级课题5项,第一或通讯作者发表SCI及国内核心论文40篇。

感谢东阳光对本次直播的大力支持!

感谢赛诺菲巴斯德对本次直播的大力支持!