今天和大家分享我们去年诊断收治的两例「肺鼠疫」病例,这也是北京市建国以来仅有的两个输入性鼠疫病例。我把这两个病例在北京朝阳医院的诊治过程做个简单描述,并把其中得到的思考、体会做些交流。

这两位患者是夫妻,Case 1:男性,43岁,内蒙古人,从事畜牧业,入院日期:2019-11-4;主诉:发热伴咳嗽10天。Case 2:女性,46岁,内蒙古人,从事畜牧业,与Case 1是夫妻关系,入院日期:2019-11-5,主诉:发热、咳嗽、咳痰伴喘憋5天。

为了进一步诊治,两位患者先后于2019.11.4(男)和2019.11.5(女)收入RICU。他们同时都是11月3日从内蒙古由救护车转到北京朝阳医院的急诊科的。

(这对患者住在牧区里,后来我们追溯,出现症状的有三个人,除了这对夫妻,还有女方的一位亲戚,症状很轻,在当地按重症肺炎治疗,在这对夫妻转到北京的时候,病情已经慢慢好转了,在当地已经出院回家了。)

Case 1:入院10天前,男患者开始发热,体温最高39.5°C,伴寒战、咳嗽、咳白痰,偶有痰中带血丝;伴胸闷、憋气,伴全身乏力,肌肉酸痛,于当地医院就诊治疗无明显好转。

约7天前,出现全身散在分布红⾊皮疹,以胸部、四肢为主,胸CT示双肺渗出实变影。当地医院万古霉素联合亚胺培南治疗1周,症状加重,也就是说,入朝阳医院之前用了一个星期的药。

Case 2:10天前,女患者开始照顾丈夫,5天前,她发病了,发热,最⾼体温38°C,伴喘憋、咳嗽、咳⻩⾊粘痰,痰中带血丝,伴胸痛、胸闷、憋气,伴畏寒、寒战;恶心、呕吐胃内容物一次,腹泻,排⻩色稀便2次;全身乏⼒,肌肉酸痛。

1天前,他们在儿女陪同下由救护车转来到我院的急诊科。

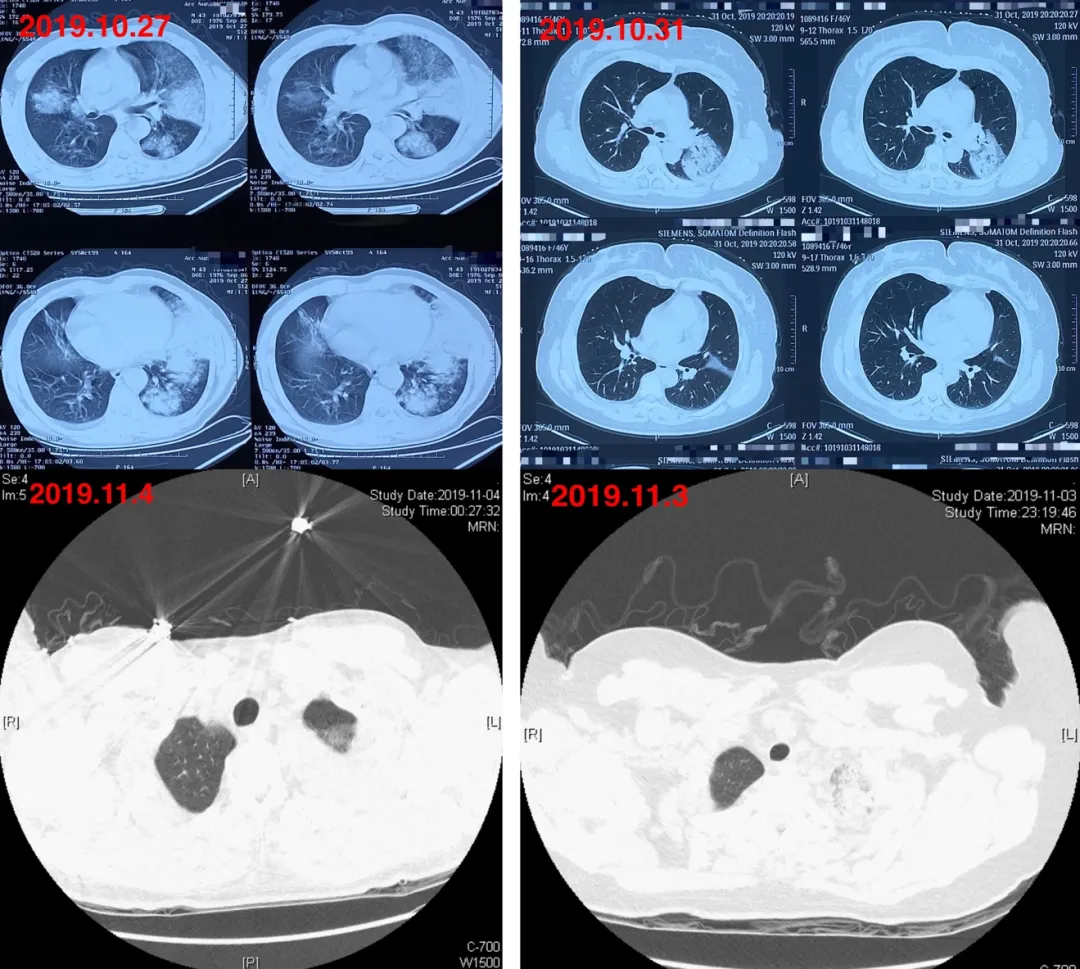

影像学检查(左Case 1,右Case 2):

两人主要表现都是以实变影起病的,男患者除了实变影以外,还有大片的渗出影。

皮疹情况:

这是两人全身的皮疹,男患者入院时已经出现皮疹一个星期了,所以留下来了陈旧性皮疹,右侧是女患者的皮疹,其实也略显陈旧。

这两位患者的发病症状很相似,初步诊断也很相似。

初步诊断

重症肺炎

-急性呼吸窘迫综合征

胸腔积液

高血压3级 极高危组

低蛋⽩⾎症

肝功能异常

相关检查

Case 1:

血常规:WBC 34.82×10^9/L,NE% 90.0%,淋巴细胞 2.17×10^9/L,Hb 125g/ L,PLT 426×10^9/L

生化全项:ALB 29.1 g/L,AST 29U/L,ALT 80U/L,LDH 285 U/L,T-bil 22.6umol/ L,D-bil 11.0umol/L,Cr 44.5 umol/L, BUN 3.18mmol/L

BALF细胞分类计数:⻩色,巨噬细胞 39%,淋巴细胞2%,中性细胞57.5%,嗜酸性细胞1.5%,糖元染色阴性,含铁血⻩素细胞 阴性

PCT<0.1ng/ml,G试验<10ng/ml,GM试验(血)0.15,GM(BALF)1.03

CRP 65.24mg/dl,ESR 22mm/h

痰病原学(真菌、细菌、病毒、结核)阴性

血培养、骨髓培养:均阴性

Case 2:

血常规:WBC 15.0×10^9/L,NE% 94.7%,淋巴细胞 0.59×10^9/L,Hb 113g/L,PLT 201×10^9/L

生化全项:ALB 31.4 g/L,AST 67U/ L,ALT 73U/L,LDH 438 U/L,T-bil 18.1umol/L,D-bil 9.4umol/L,Cr 38.5 umol/L,BUN 2.18mmol/L

PCT 0.24ng/ml,G试验<10ng/ml,GM试验(血)0.12,GM(BALF)0.16

CRP 15.2mg/dl,ESR 100mm/h,

痰病原学(真菌、细菌、病毒、结核)阴性

血培养、骨髓培养:均阴性

Case 1

抗感染治疗过程及抗生素应用情况

入院时常规的是按照普通社区获得性感染治疗,所以用了头孢哌酮、莫西沙星,随着患者的实验室检查结果逐渐调整完善,当时我们觉得,这样时间段、这样的肺部实变需要担心腺病毒、禽流感、军团菌感染,所以我们就覆盖了这些病原学,但临床上很多的指标,包括血象都不太支持,至少不太支持是初步原发的病毒感染……在这一周之内,我们没有见到异常的病原微生物检查,这位患者经过上述的治疗以后,体温变化不明显、血象也逐渐下降。

呼吸支持方面:

他的氧合指数一直是在100mmHg~200mmHg之间,最差的时候是住院第三天,氧合指数只有115mmHg,但是我们始终没有插管,通过无创通气+高流量氧疗联合气管镜、清醒俯卧位通气来改善氧合、加强引流。

胸片(11.5~11.10):

一直是持续的、大片实变影。

11月11日,这位患者转院前、我们还不清楚他是鼠疫时,做了肺HRCT,除了右肺上面还好一点点的地方,其他部位基本是大片的实变,还有部分渗出。

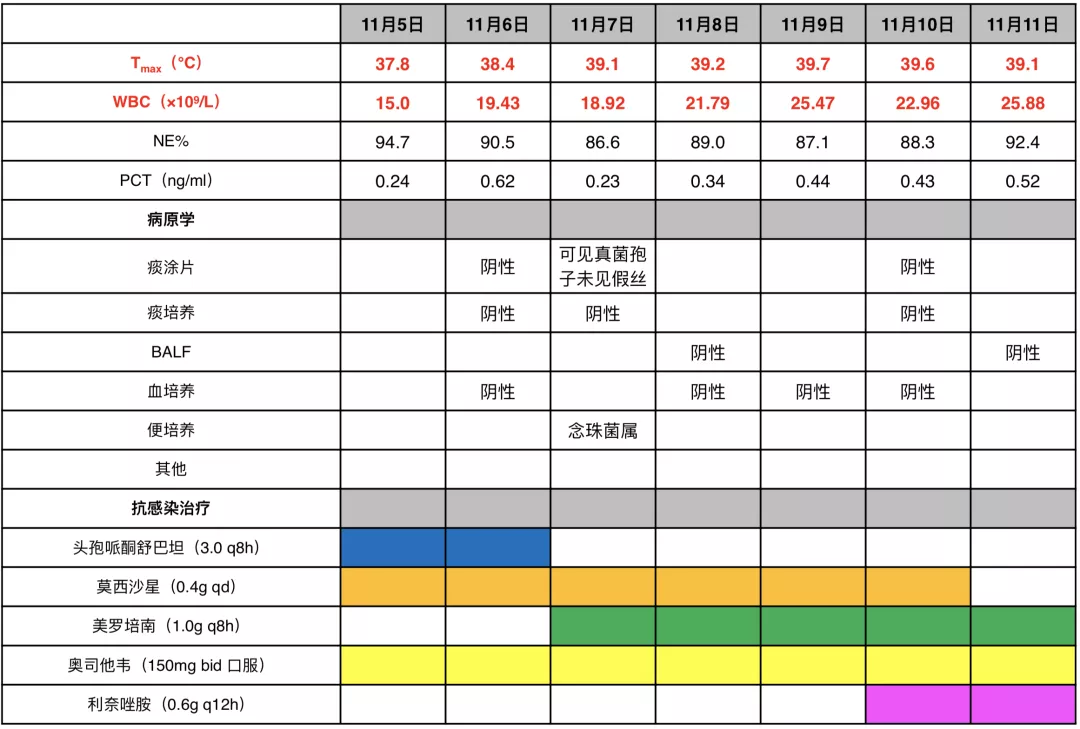

Case 2

感染⽅面

她的体温入院的时候不算很高,但入院后开始升高,持续5天超过39摄氏度。血象进行性升高、中性粒细胞偏高,但PCT也是正常的,其他所有病原微生物检查,包括入院时气管镜做的二代测序都是阴性。

在治疗方面,她的用药和Case 1一样,先按重症社区获得性肺炎处置,后来病毒的实验室检查陆续回报,基本上没有阳性的结果,我们就没再坚持用抗病毒治疗。

呼吸支持方面

Case 2的呼吸支持就远远的要比Case 1要复杂,患者入院第二天、第三天时病情明显加重,所以入院第四天的时候,我们进行了气管插管,此前我们一样是无创通气+高流量氧疗联合气管镜和俯卧位。患者插了管后,氧合稍有改善。11月11日,她在准备转院上救护车时,两次转换到救护车的呼吸机,氧合便维持不住;因为诊断明确后必须转走,我们给的做了VV-ECMO后转运到定点医院。

我为什么把11月8号这一天标为黄色了?其中有一点点的故事和大家说一下。

这对夫妻住在我们ICU,经过一段时间的治疗、检查,我们居然不知道是什么病,觉得是感染的可能性较大,但又不太清楚原发病到底是什么,特别困惑。所以,11月8日这一天,我们尝试着又给这两位病人做了气管镜,分别送去做二代测序,送的时候,我特地向二代测序负责技术人员打了招呼——我们觉得患者的感染很奇怪,经验性治疗效果又不太好,我就问,你能不能特别关注一下这两份标本,看看到底是什么情况?

这是Case 2的治疗过程,肺上的实变似乎比Case 1要好一些,但也是很广泛的、大面积的。

我们还是存在疑问:

抗感染治疗后血象有所下降,但症状⽆改善,持续高热(39°C);复查肺CT较前进展;病原学不明确,多次查痰、BALF、血标本等检查均阴性。

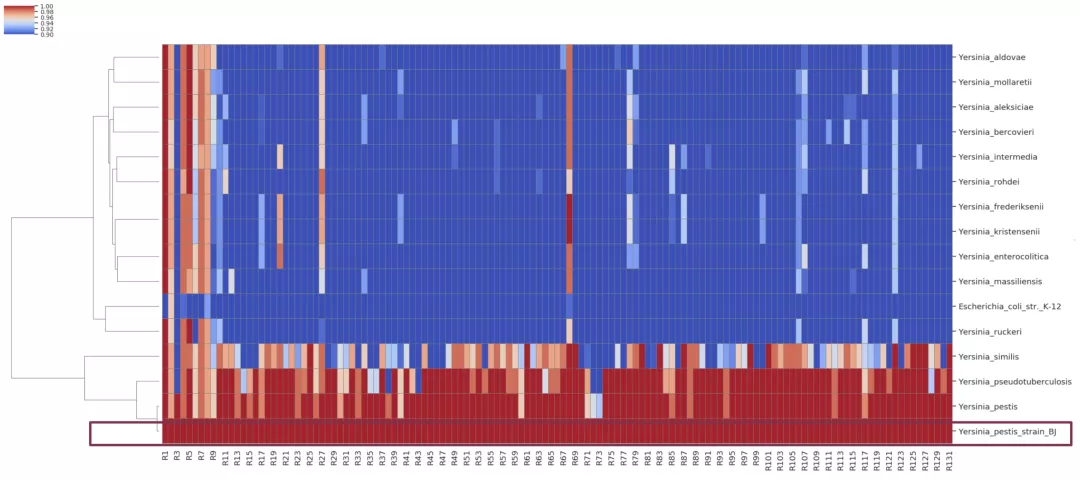

11月11日,星期一,这一天估计我们很难忘掉了。上午,我查房的时候,二代测序的工程师给我打电话,说想见我一下。

当天中午见面时,工程师说,你这个病人(Case 1)很奇怪,比较特殊,这个病原学我们第一次做二代测序的时候也查到了,但是我们没有敢报,这次我们又查到了,而且您又觉得这位患者的临床表现非常特殊,所以,我们就来和您商量一下,看看从临床角度来说,这样的病原学是不是真的?

我很奇怪,问他们查到了什么?

他说:⿏疫耶尔森菌。

这一信息立刻就点醒了我们,因为我们考虑了很多很多的病原学,确实没有把鼠疫纳入进去,这对患者确实来自于内蒙古草原……我没有见过鼠疫,但是我们的童朝晖院长去过青海、西藏给鼠疫的患者会诊,大概知道是什么情况。所以,我将此事向他汇报,他觉得真的有可能性,然后我们就向医院汇报、CDC报告,然后CDC、医院的院感部门介入、做隔离、做防护、做流行病学调查等等,因为鼠疫是甲类传染病,国家是有相应法律的,所以医务人员不再回家了、ICU的患者2周内也不能再转出或出院。

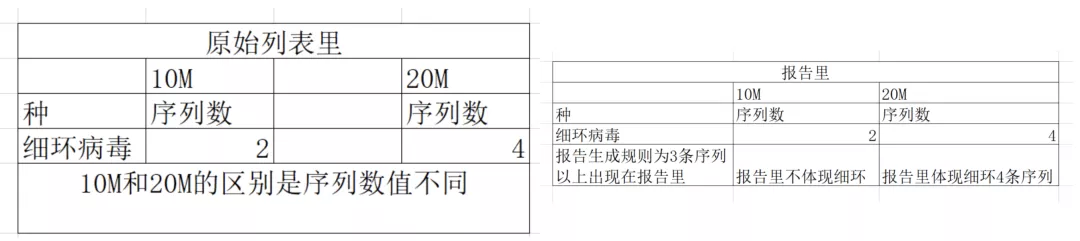

从专业角度和大家说,NGS并不像大众所想的那么简单,NGS技术方面的工程师举了个例子,我们做了NGS扩增后会同它的库做对比,它的库的等级是不一样的,有10M、20M甚至50M,据说,它的库的存储量越大,我们能够找到病原学的概率越大。

他给我举了一个很简单的例子,他说,如果我用10M的原始序列库去比较序列,就会发现只查到了2个序列数,2个序列数在报告里是不体现的,但如果用到20M的时候,就是有4个序列数了,这时最后的报告里会体现。

所以,我们日常拿到的NGS报告,可能并不是我们送去的标本里所有的病原微生物报告结果。但我们大家也都能看见,我们拿回来的NGS病例报告里有几个、十几个病原微生物已经很令人头疼了,如果我们再把敏感度扩大的话,有可能会拿到好几页写满病原微生物的纸,我们要面对的局面会更复杂,所以这是很矛盾、很纠结的。

要如何界定「是否为病原微生物」?估计实验室的老师也很纠结、临床也很纠结,但这个患者不太一样,能够查到这样的特殊的病原学,我觉得不太可能是因为标本污染,还是应该重视的。

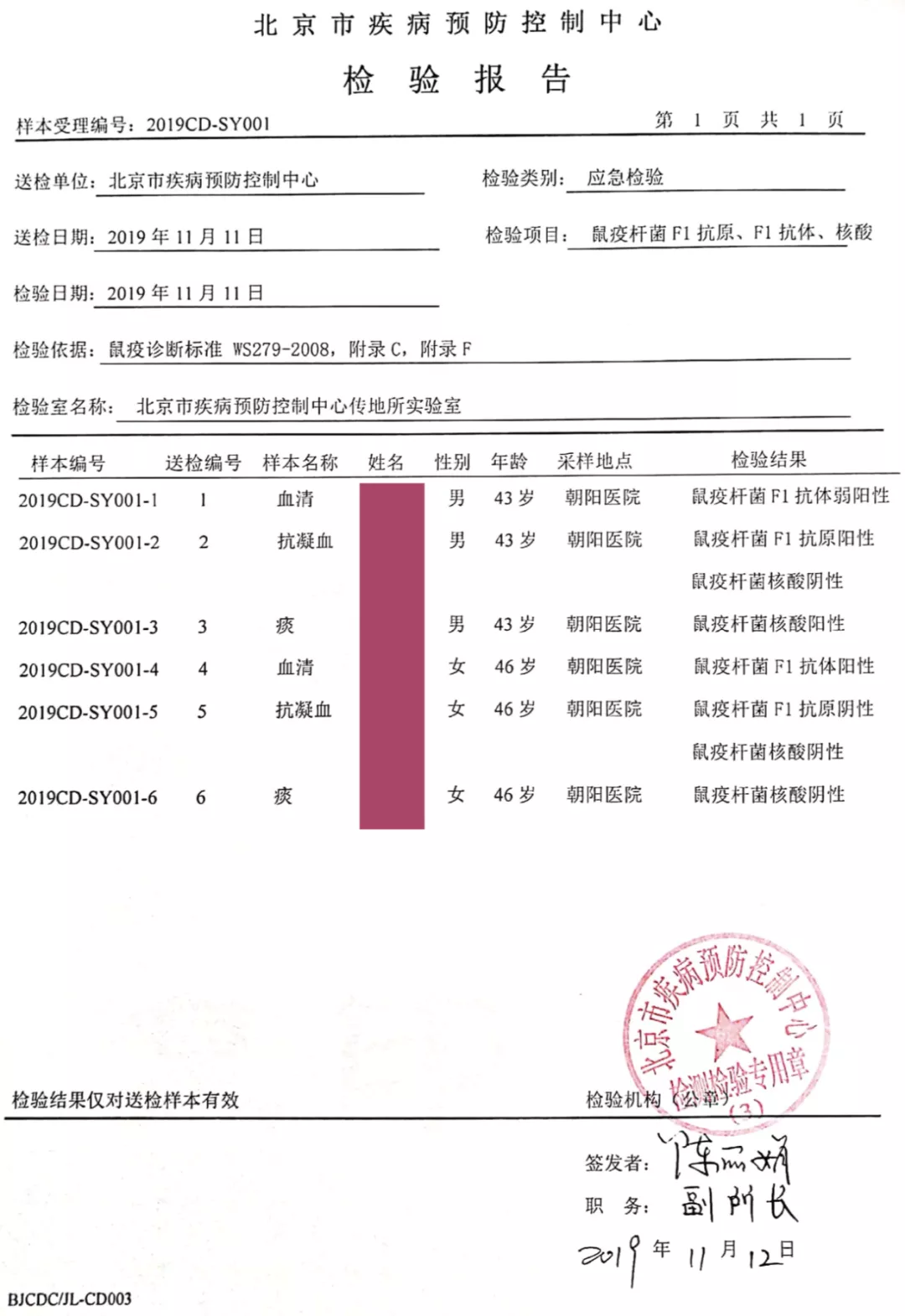

11月12日,当天凌晨,北京市CDC回报Case 1 血清鼠疫耶尔森菌F1抗原阳性、痰鼠疫耶尔森菌核酸阳性;Case 2 血清鼠疫耶尔森菌F1抗体强阳性,⾎清鼠疫F1抗原和痰中鼠疫核酸均为阴性,确诊为「肺鼠疫、急性呼吸窘迫综合征」。

经专家会诊后,11月12⽇,Case 1凌晨5时由北京急救中心救护车转至定点医院继续治疗。Case 2于12时左右有我科ECMO团队看护下、经北京急救中心救护车,由我院转诊至相同定点医院继续救治,13:10安全抵达。

至此,这两位患者都确诊了,但大家回过头来看一看我们二代测序的结果,只在Case 1的肺泡灌洗液里找到了找到了⿏疫耶尔森菌,在Case 2、他爱人的肺泡灌洗液里没有找到阳性结果,而在CDC报告中,Case 1的抗原、核酸都是阳性的,Case 2抗体阳性,抗原、核酸不是阳性。

其实我们以前也没关注鼠疫,鼠疫的几次大流行都是很古老的事情了,三次大流行分别是罗⻢查士丁尼的统治时期、黑死病时期和19世纪底中国⼤陆-⾹港,1894年,⿏疫耶尔森菌在香港首次被分离,最近鼠疫主要是在国外发生,2000~2001年,95%的鼠疫病例发生于马达加斯加这个很遥远的地方,国内的鼠疫报道很少很少,也主要分布在山区、牧区(云南、⽢肃、青海、四川、西藏、内蒙古),北京在建国以来就没有鼠疫的报道,所以我们确实没有太把「鼠疫耶尔森菌」考虑到这位患者的病原微生物中。

另外一个重点是防护的问题

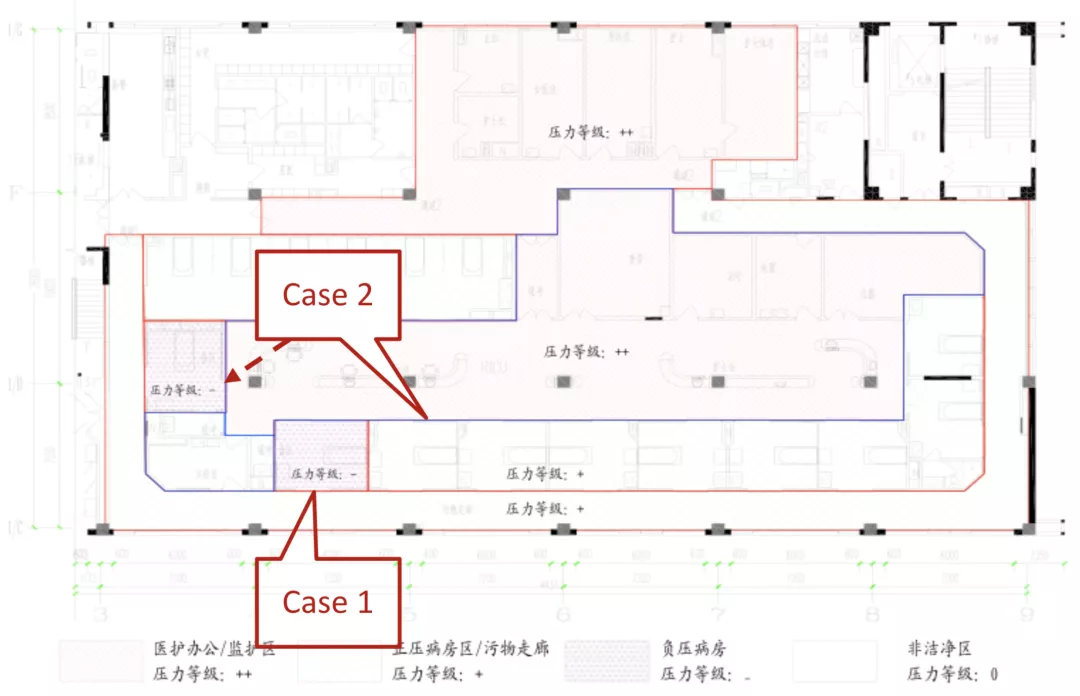

这是我们RICU的布局,这位男患者4日来到RICU时,我们就觉得不太对,不像一般的病原微生物,当时推测是不是禽流感、是不是腺病毒感染,所以当时他住进了负压病房,我们的防护级别是常规穿隔离衣、戴外科口罩,当做气管镜、做气道内操作时戴N95口罩。

Case 2来的时候,其实我们也有一间负压病房,但因为我们RICU房间全部是落地玻璃的,患者清醒时是可以看到隔壁房间的,所以当时就让他爱人住在隔壁病房了,这个病房是正压,其他的防护我们都做到了(如口罩、隔离衣,做气管镜时戴N95口罩),大家也能看到,我们朝阳医院的RICU没有出现院内感染。

这个患者诊断清楚后,转到传染病定点医院时,医护的防护是和现在的新冠防护一样的——穿防护服、隔离衣,戴n95口罩,带鞋套。

小结和体会

在非疫区、非流行季节,又缺乏经验的情况下确实需要警惕,同时又很难真正落实到位,或反应过来病原学是什么。大家也都知道,新冠初期,NGS也起了一定的预警作用,但NGS在诊断这样病例时也有潜在的不足。

另外,防护问题也值得思考,我从未怀疑鼠疫杆菌的致病力,但鼠疫杆菌对很多抗生素敏感,这样找不到病原学、症状迟迟未得好转的患者往往在基层就用过很多抗生素——用了一定的抗生素后,患者还具备那么强的传染能力吗?防护到底需要什么样的级别呢?我们知道,在医护人力资源相同的情况下,类似新冠级别的防护,会大大降低医护人员的工作效率,尤其是呼吸道管理。对于这种甲类传染病,这些都可能是未来我们需要继续深入思考的问题。

专家介绍

孙兵

首都医科大学附属北京朝阳医院 - 北京呼吸疾病研究所呼吸与危重症医学科主任医师,医学博士。中华医学会呼吸病学分会呼吸重症学组委员等。

唐晓

首都医科大学附属北京朝阳医院 - 北京呼吸疾病研究所呼吸与危重症医学科,副主任医师,医学博士。

本文由《呼吸界》编辑 Jerry 整理、排版,感谢孙兵教授的审阅修改!

本文完

未经许可,请勿转载