前言

2018年2月28日,作者万钧博士来到了德国美因河畔法兰克福旁边的小城吉森,此次学习的目的地是吉森与马尔堡大学肺病中心(UGMLC)。在跟随学习的6个月中,不仅有肺动脉高压医师的「一身本领」令他叹服,UGMLC关于肺动脉高压的基础研究、德国同行在医学人文方面的点滴也在旅德访学中留下了诸多值得分享的记忆……

德国吉森与马尔堡大学肺病中心(UGMLC),作为德国肺病研究中心(DZL)五家核心单位之一,是欧洲肺血管疾病诊治中心之一,也是肺血管疾病相关国际指南的核心制定单位之一,其临床研究受到国际专业领域的广泛认可,目前运用于肺动脉高压诊断与治疗的许多行业规范均出自于此。除此之外,UGMLC的基础研究同样受到瞩目。

2018年德国访学的重点在于临床部分,但由于一直也关注肺动脉高压的基础研究,所以还是抽空请这边教授安排参观了UGMLC基础医学研究中心。

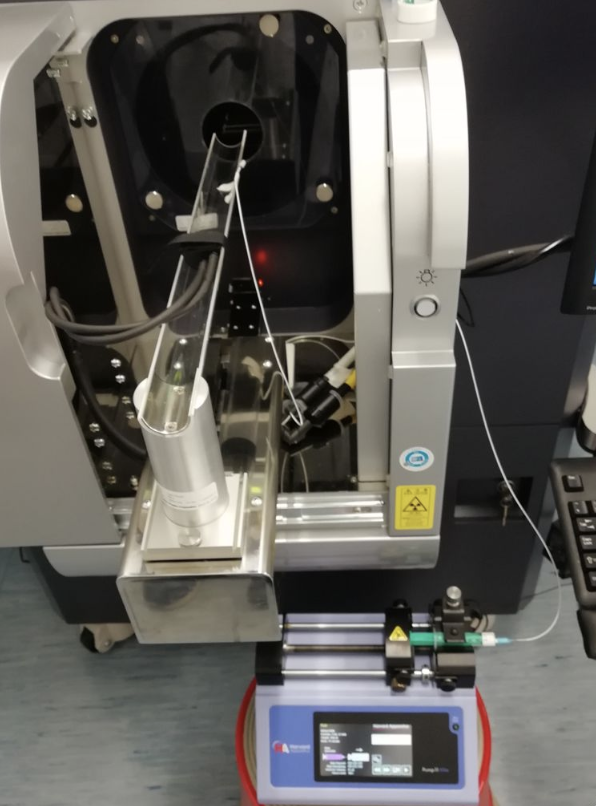

在一座三层高的白色小楼里,分布着UGMLC基础医学研究中心的动物实验、病理生理学、细胞功能学、分子生物学等研究平台。UGMLC的肺动脉高压基础研究涉及了从整体水平到基因水平的方方面面。SPF级别的动物室、小动物CT(可行肺动脉造影)、小动物心脏彩超、小动物肺功能等从形态与功能全面构建了肺动脉高压整体、宏观的研究体系。体外心脏灌注系统、在体肺动脉灌流压力测试系统、离体肺血管张力测试系统,可从器官水平评估肺动脉与心脏的功能。共聚焦显微镜、荧光显微镜、膜片钳检测系统以及其他细胞功能检测系统可从细胞水平检测肺动脉高压相关的离子通道、线粒体等功能。而PCR、Western Blot、基因测序等常规技术搭建了全面的分子生物学平台。

图:吉森大学校园一角

在吉森与马尔堡大学肺病中心(UGMLC),在进行任何操作之前,大夫均会仔细地与患者进行「有效」沟通,获得患者的知情同意。所谓的「有效」沟通,不是流于形式,仅停留于签个字而已,而是要让患者充分了解操作的过程,他们会辅以大量的说明,有时甚至会把相关操作以「文字配图示」的方式进行充分地讲解,内容可达上万字之多。通过沟通,患者最终对于操作目的、流程、时长、风险都能有所了解,并做出临床决定。

在中国,由于临床工作量极大,医生与患者进行直接交流的时间受到极大限制,如何进行「有效」的医患沟通也一直是困扰我们的难题。德国同行对于医患者沟通的这种工作态度、沟通方式是值得借鉴的。

具体来讲,在临床工作中,当与患者直接交流时,德国同行是如何考虑患者切身感受的?

在超声操作期间,患者取左侧卧位,而操作者恰处在左侧,始终面向患者,与之进行直接的、轻松的交谈,这样方便操作,也可以减轻患者的不适、紧张、以及身体暴露的尴尬; 在操作铺巾时,他们会尽量不遮盖患者的眼睛,以避免患者因视野受限而带来不适; 在右心导管操作进行血管穿刺时,他们会同时进行血压测量以转移患者的注意力; 右心导管漂浮到心腔内时可能会诱发心律失常而产生紧张、恐惧,他们会握住患者的手给予鼓励和安慰; 当操作时间过长,患者需要小便时,他们会在其小便同时把水龙头打开,流水声可以减轻患者的尴尬; 操作过程中,医生、护士会与患者选择一些轻松的话题进行交谈,以尽量让患者处在放松的状态。

以上措施考虑到了诸多细节,我想可以用「细致」来形容,而其处理均考虑到患者的切身感受,也可谓「周到」。「细致」而「周到」的人文关怀,均是为了减少因操作而给患者带来的不适,同时也是为了获得稳定的最佳检测结果。

患者不单纯是「生物学」上的概念,而首先是患病的「人」,现代医学模式也已经转变为「生物—心理— 社会」模式。德国同行临床操作中医学人文关怀的点点滴滴看似「微不足道」,实则「举足轻重」。细节决定成败,随着我国医学发展的不断进步与发展,交流的不断增多,我们在医学人文关怀方面也将会做得更好,从而最终提高我国临床医学的整体水平与质量。

上期回顾

点击下方文字可跳转阅读

让我最为叹服的是肺动脉高压医师的「一身本领」,他们到底厉害在哪?

作者介绍