导语

呼吸病多为常见病、多发病,疾病种类繁多,诊断和治疗相对困难。由于呼吸系统特有的解剖与生理学特点,肺部脏器多易成为全身系统疾病「攻击」的靶点。因此,无论是肺部疾病引起的全身表现,还是全身疾病导致的肺部并发症都为诊治带来了挑战。多学科联合参与的诊治是呼吸系统疑难疾病诊治水平提高的必要手段。在CTS 2018上,大会主席陈荣昌教授就如何利用多学科联合诊治手段提高呼吸医生对于疑难杂症诊治能力进行了大会报告。

一、呼吸系统疾病复杂,诊断需多学科参与

临床中以发热、呼吸困难为主要表现的患者,往往以呼吸科为首诊科室。然而这其中相当一部分疑难患者并不单纯是呼吸疾病为原发病。往往需要是多学科参与的疾病,比如风湿免疫科、血液科、肿瘤科等。共建多学科共享平台包括检验、病理学检测、免疫功能评估等,同时联动相关团队包括影像学、病理学、护理团队、相关学科的支持等。

以间质性肺疾病为例

其病因学的探究往往涉及多学科内容

包括吸入因素:是否有职业暴露史或特殊环境暴露史;肉芽肿性疾病;感染;继发于其他系统疾病(消化、肾脏、心血管等);某些特异性疾病(肺泡蛋白沉积症),甚至是遗传因素。其中结缔组织病,其肺部表现可能仅是全身疾病表现之一。因此有效的临床路径对于诊断这类疾病十分必要。以嗜酸细胞增多性肺疾病为例,这类疾病临床分类包括明确病因的、未知病因的(其中包括局限于肺部疾病,或与全身疾病相关)。甚至一些肺部疾病本身即可伴有轻度的肺嗜酸性细胞增多。为方便呼吸界同道理解此部分内容,特将该疾病临床诊断流程附上。

来源:CTS 2018 陈荣昌教授发言幻灯

二、多学科联合是提升临床诊治能力的关键

多学科联合是诊断肺部疑难疾病的关键。包括影像学、病理学、病原学、介入呼吸病学(包括气道内介入和肺血管介入)、肺部外科学(肺活检,肺移植,肺减容等)、重症医学、其它学科联动(风湿、血液、器官移植、免疫等),以及未来的基因检测、蛋白组学、免疫组学、微生态等。

此次陈教授以多个临床病例为例,进行了深入阐述。小编整理如下:

病例1

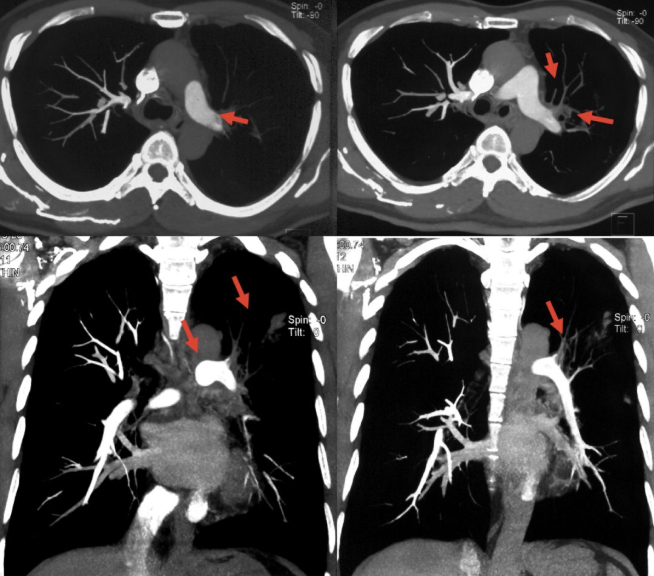

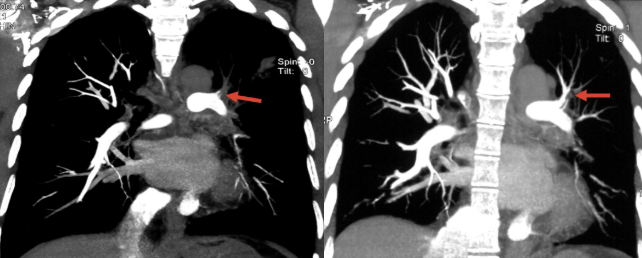

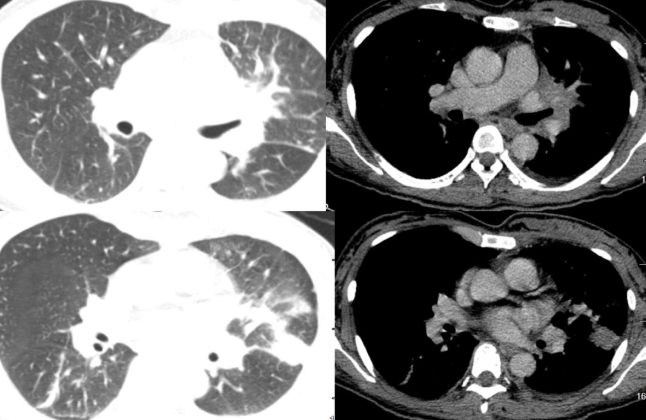

53岁男性,主诉:间有咯血痰、胸闷、CT左上肺毛玻璃影17月。外院行胸部CTPA检查【如图1】。结果提示:左上肺血管稀疏,左上肺动脉远端未见显影,左上肺胸膜下可疑梗死灶,拟肺动脉栓塞。后先后按照「肺炎」「肺动脉血栓栓塞症」治疗,应用华法林规范抗凝后。患者症状一度好转,但仍偶有咯血,胸部影像提示左上肺栓塞有改善,但毛玻璃影没有好转。【如图2】

(图1)

(图2:左2017年5月26日,右同年10月17日)

后联合影像科多次阅片、对比并复查CTPA后提示患者左上肺静脉开口见低密度影充盈,其各分支未见明确显影,考虑左上肺肺静脉闭塞。仔细追问病史患者既往行射频消融术,考虑左上肺动脉狭窄及左上肺静脉闭塞为射频消融后疤痕挛缩所致,建议:左上肺经脉球囊扩张术或支架植入治疗。这个病例提示呼吸科医生必须要与影像科医生密切合作。在怀疑肺血管病变时,增强CT扫描需要两期:肺动脉期及肺静脉期,以免只注重肺动脉病变而漏掉肺静脉及支气管动脉病变。

影像学动态(前后)变化对诊断有重要的作用;合作、规范、联合查房、共同研究,如果必要,影像科可以和胸科联合开展特色门诊。

病例2

41岁女性,从事食品检验员工作。因「反复咳嗽、咳痰1年余 ,发热伴全身骨痛9月」入院,既往曾接受抗痨一年治疗无明显效果。入院时胸部CT【图3】,椎体MR【图4】影像科动态对比CT影像学发现多发的骨质破坏并修复。外院行肺组织病理曾提示有肉芽肿性病灶。

(图3)

(图4)

整理思路提示:该中年女性,以发热、咳嗽,肺部多发病变伴多处淋巴结肿大,脾大,多发骨质破坏并修复为主要疾病表现。

考虑可能原因有

1、肺癌并全身骨转移?

2、血液肿瘤(包括淋巴瘤和骨髓瘤)累及肺和全身骨组织

3、IgG4相关肺疾病

4、可以引起骨质破坏的,慢性化脓性肉芽肿样病变的感染性疾病

在完善所有检查后,临床将焦点集中在感染性疾病上。在与微生物室的充分沟通合作后,于患者左上肺组织直接研磨涂片发现抗酸杆菌,随后的左上肺组织培养提示:肺组织匀浆培养物培养(MB/BacT ALERT 3D System)三天有细菌生长,抗酸染色阳性,但TB-DNA(-),GeneXpert(-),最后该患者确诊为非结核分支杆菌,分型鉴定为鸟—胞内分枝杆菌。在规范的治疗后,患者症状明显好转,影像学明显改善。

这个病例给我们的提示是:对于疑难病例的诊断除了细致认真的系列影像学对比评估,还需要准确的病原学检测能力。包括传统的经典的诊断平台(如形态学、血清学、致病力检测,常规的培养,组织病理及影像),以及目前新技术诊断平台,包括PCR基因芯片及非靶向病原体的二代测序技术等。

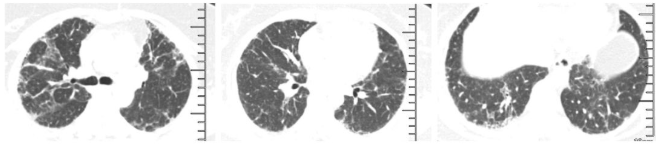

病例3

女性,58岁,主诉「咳嗽7月余,气促2月余」查体提示双肺底可闻及吸气相velcro音。影像学如图【图5】。这一病例常规的临床、检验、肺部影像学难以判断病因。采用了电视胸腔镜辅助下肺活检(VATS),结合病理考虑为气道中心性间质纤维化。这个病例提示在内科无法明确诊断时,需要充分与胸外科合作进行简单、安全的外科肺活检。而对于术后病理的阅片,需要与病理科专家深入合作交流。为了推动呼吸相关病理诊断的水平的提高及技术的普及,目前已成立呼吸病理联盟,以建立我国呼吸疾病的病理大数据,使我国呼吸系统的病理诊断水平达到国际先进水平。

(图5)

随后陈教授又通过几个一系列与重症合作、与免疫科合作的病例分别阐述了病原学检测、免疫功能评估及分子生物学技术的发展对于呼吸系统疑难疾病诊断发挥的巨大作用。

三、多学科联合合作的关键

目前多学科联合的诊断方式主要为多学科联合查房,其中呼吸科需要承担主导作用,综合考虑临床、影像科、病理科和相关信息,对特殊情况需要严格的随访和总结。同时开展疑难疾病多学科联合门诊。广州医科大学附属第一医院率先开展了嗜酸性粒细胞相关性疾病多学科联合专家门诊,通过呼吸科、变态反应科、血液科、风湿科及病理科专家共同参与下,针对特殊疾病进行联合诊断,避免患者的误诊漏诊。目前运行良好,解决了许多疑难病例的诊治。除了与本院或国内其它学科的联合合作,也需要与国际接轨,例如邀请国际著名专家到院面对面查房,针对经典病例,开展与国际权威专家跨国探讨,提高国内学者的诊断思维能力,同时也使患者大大获益。

总结

呼吸系统疾病往往临床表现并不特异,疾病种类繁多、复杂,需要充分利用现代的诊治技术。同时呼吸学科需要主导联合关联的学科,做好亚专业团队建设。这个过程也需要有很好的合作精神和具有综合联动的能力和机制。

专家介绍